闘病記はときに、患者や家族の貴重な羅針盤となる。「闘病記 図書館」で検索すると、各地の図書館がヒットする。中でも個性的なのは、伊豆半島の高原に立つ「パラメディカ」。サラリーマンだった星野史雄さんが、妻の乳がんをきっかけに集めた約7000冊をそろえる。星野さんは2016年に大腸がんで他界し、本を引き継いだNPO法人わたしのがんnet.が2018年にオープンした。今年2月と7月に訪ね、思いのままに本を眺めていると、いつまでもいたくなった。

(文・写真=日本対がん協会・中村智志)

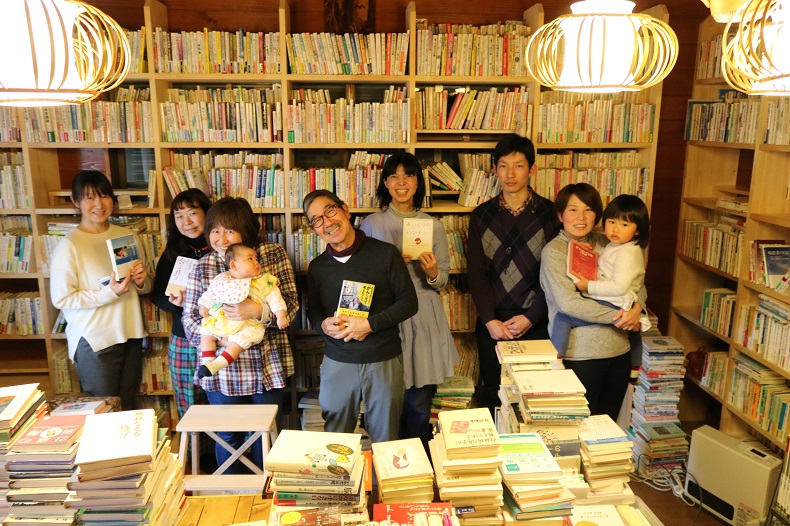

パラメディカに携わる人々。写真中央が、NPO法人わたしのがんnet.の横川清司さん、左端が同じく奥山由香里さん

パラメディカに携わる人々。写真中央が、NPO法人わたしのがんnet.の横川清司さん、左端が同じく奥山由香里さん

書名をつなぐだけでも物語になる

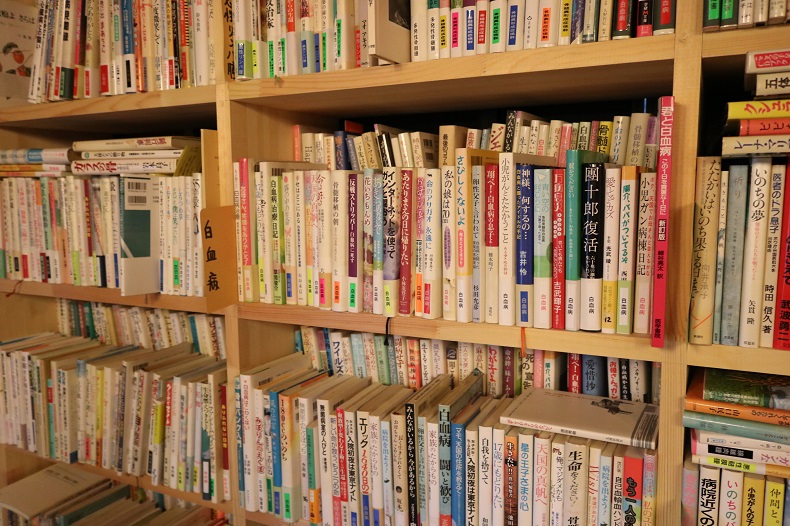

白熱灯の暖かい光を受けた7000冊ほどの本が、ささやきかけてくる。 「書名をつなぐだけでも、物語が紡げてしまうんです」 NPO法人わたしのがんnet.の横川清司さんが感慨深げに言った。 『生きのびるためのがん患者術』『がんでも私は不思議に元気』『ガンも自分 いのちを生ききる』『歌集 がん日記』『余命半年』『ありのままで』『ホスピスからの生還』『たくさんの愛をありがとう』『きんもくせいの香るころに』……。 JR・伊豆急行の伊東駅からバスで30分ほど。「伊豆の瞳」とも呼ばれる一碧湖近くの高原の別荘地に佇む、闘病記を集めた図書館「パラメディカ」である。 桜や藤棚をはじめ、木々や植栽が緑豊かな庭をなす200坪の庭にはリスも遊びに来る。家屋の柱は太く、天井も高い。書棚は大工さんの手作り。2階にしつらえたウッドデッキに出れば、風を感じながら本を読める。うぐいすのさえずりも聞こえてくる。 2018年4月のオープン。毎月第1週と第3週の金曜、土曜に開いている。 緑豊かなパラメディカ。深呼吸するだけでも気持ちがいい

緑豊かなパラメディカ。深呼吸するだけでも気持ちがいい

こんな表札が迎えてくれる

こんな表札が迎えてくれる

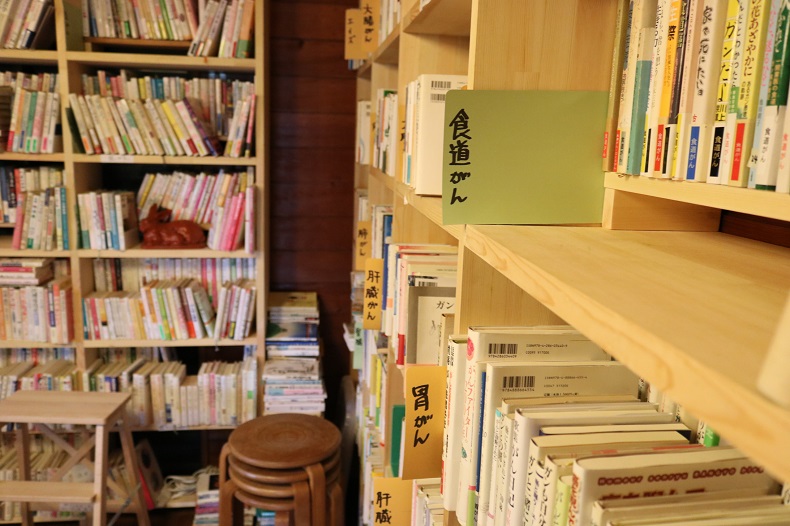

パラメディカの「パラ」は「傍らにいる」

パラメディカの本は、星野史雄さんが集めたものである。 星野さんは大手予備校の元職員で、大学時代に書誌学を学んでいた。1993年、妻の光子さんが乳がんになった。光子さんは「体験談を読みたい」と望んだが、インターネットはまだ普及しておらず、ブログなどはない。書店で探しても専門書がほとんどで、ジャーナリストの千葉敦子さんの『乳ガンなんかに敗けられない』(文春文庫)ぐらいしか見つからなかった。 1997年1月、光子さんが44歳で他界した。星野さんは、葬儀の翌々日に辞表を提出。さいたま市の浦和にある、父が所有する小さなビルへ転居した。6階建ての6階、14坪ほどのスペースである。ふと、古本屋で闘病記を探してみようかと思い立つ。紙袋を持って電車で回りはじめた。 闘病記の大半は無名の筆者で、自費出版も多い。日々古本屋をめぐるうちに、ブックオフのような新古書店で効率的に入手できると気づいた。一方で、宣伝目的の本は排した。 こうして闘病記は集まった。大学の先輩の助言もあり、オンライン古書店を思いつく。店名は「パラメディカ」。医師や看護師以外の医療スタッフを呼ぶ英語「パラメディカル」に由来する。「パラ」には「傍らにいる」というニュアンスがあるという。価格は定価の半分にし、書誌データを公開した。1998年の秋のことであった。 がんがメインだが、精神的なものも含めて、あらゆる病気の闘病記を扱う。病名は全部で約360で、がんが3分の1を占める。乳がんが最も多く、次が胃がんである。 星野さんは著書『闘病記専門書店の店主が、がんになって考えたこと』(産経新聞出版)で、闘病記を「患者サイドからの、心の症例報告」であり、「呆然とする新米患者が、先輩患者の体験を知る手段として」役に立つと述べた。また、「虚心に読み進めると、病気が患者や家族に何をもたらすのか、レフ・トルストイの小説の題ではないが『人は何によって生きるのか(人は何で生きるのか)』を考えさせることが多い」と位置付けた。 著書には、こんなエピソードも紹介されている。 娘を亡くし、小児がんの闘病記ばかり10冊以上も注文した人からメールが届く。 《家事を忘れてむさぼり読ませていただきました。いろいろな闘病記を読むことは、私たちがやってきた(娘の闘病)ことの確認作業、自分に納得させることでもありました。それは、みんなそれぞれ違うんだ、それでいいんだ、というなかなかたどり着けない思いに導かせるという意味合いでもありました》(抜粋) この言葉は、星野さんの励みにもなったという。 本は病気の種類別に並ぶ。カバーに帯のようにかけてあるがん種の分類は星野さんが付けたもの

本は病気の種類別に並ぶ。カバーに帯のようにかけてあるがん種の分類は星野さんが付けたもの

古書店から図書館へ

2010年夏、星野さん自身が、大腸がんのステージ4とわかった。その後もパラメディカを続け、2014年9月に設立されたわたしのがんnet.のサイトでは書評を連載した。 たとえば文筆家の吉武輝子さんの『生きる。一八〇日目のあお空』(海竜社)は、大腸がんとなった吉武さんの「病気はするけれども、病人にはならない」という姿勢を称え、落ち込んでいる人に向くと評した。 2007年に発売された漫画家のさかいひろこさんの『乳がん治療日記 まんが おっぱいがたいへん!! 』(NHK出版)は、「少し古い本だが、乳がん検査から告知、手術、放射線治療、ホルモン療法までの一年間が具体的に描かれていて、今でも有益だろう。迷える患者にとっての最初の一冊としてお勧めする」と紹介した。 2016年4月に亡くなる2週間ぐらい前。横川さんらわたしのがんnet.のスタッフが、実家で療養中の星野さんの元を見舞った。星野さんの気がかりは、闘病記が散逸すること。ベッドサイドで、わたしのがん.netで引き取ることを申し出ると、「うん」とうなずいた。 「すべての本が同じところにまとまり、みなさんに見てもらえるなら」 譲り受けた闘病記は、当初聞いていた冊数の2倍の約7000冊に上った。貸倉庫に保管したが、保管料もかかるし、人に見てもらうこともできない。そこで浮上したのが、横川さんの両親が1967年ごろに建てた別荘に運び、図書館とすることであった。 古書店にしなかったのは、「星野さんがすごいのは、電話や手紙、ネットで相手とコミュニケーションを取りながら、本を勧めること。それはできない」(横川さん)からだという。 広々とした2階からの風景

広々とした2階からの風景

新たな人生を獲得するステップ

訪問客は月に10人ほどとまだ多くないが、来る人はみな熱心だ。 地元の総合病院の研修医が通ってきたり、近所の夫婦が立ち寄ったり、公立図書館の司書が訪れたり、夫が胃がんという夫婦が東京から車で来たり。福祉関係の大学の図書館司書の男性は、自然豊かな環境で闘病記と出会うことに「意味がありますね」と語った。 “出前”もある。子どものがん教育やワークショップの際に絵本を持って行くことがある。がん教育を担当する先生向けの研修会で、先生たちに触れてもらう。がん専門病院で闘病記展を開く。8月末から始まる、わたしのがんnet.の事務所(渋谷区)で開くカフェ(勉強会)でも、パラメディカの本を活用する。 書誌データベースはパラメディカのサイトで公開しており、リンクを張った「カーリル」という図書館情報サイトにアクセスすれば、どこの図書館で借りられるかを調べられる。 横川さんは1971年に入ったNHKでカメラマンとなり、「地球大紀行」「北極圏」といった大型企画や、エイズをカミングアウトした男性の物語など、さまざまなドキュメンタリーを担当した。2006年にNHKエンタープライズに移り、認知症や統合失調症、がんのフォーラムなどを手がけた。こう語る。 「医療からこぼれてしまう人間の物語をカバーしているのが闘病記です。新たな人生を獲得するステップにもなり、人生に対する考えを分厚くしてくれる。ここでは何千冊もの本が一堂に会しています。小児がんのお子さんを持つ方が、ダウン症、自閉症、親子関係などさまざまな闘病記を読めば、広い世界観を獲得できるでしょう」 図書館とはいえ生活感も残る。中央は横川さん

図書館とはいえ生活感も残る。中央は横川さん

1978年の本が語る「さくら色のガン」

星野さんの付箋が残った本も少なくなく、どこに共感したかの軌跡をたどれる。 たとえば、星野さんが名著と紹介した『医者が癌にかかったとき』(文春文庫)。著者の竹中文良さんは1986年、日赤医療センターの外科部長だった55歳で大腸がんになった。 本は、後輩の医師に写真撮影を頼んだ自身の手術を再現する場面から始まる。がんになったことをきっかけに、患者の話をよく聞き、看護師や家族にやさしくしようと思う。かつて患者に言われた「手術の成功、そして転移がなかったことを知ったとたんに死の恐怖が生まれた」という言葉を実感する。 30年近く前に書かれた本だが、たとえ99.9%絶望的な材料しかなくても「真っ暗闇にひと筋の光を見つけだすような心をもちつづけたい」という言葉が光る。 あるいは、原崎百子さんの『わが涙よ わが歌となれ』(新教出版社)。牧師の妻である百子さんは、1978年3月に肺がんとわかる。夫の清さんは悩みぬいたうえで、6月28日に告知する。百子さんは、その日から日記を書き始める。 《今日は私の長くはない生涯にとって画期的な日となった。私の生涯は今日から始まるのだし、これからが本番なのだ。私は今本当に正直にそう思っている》 告知はしないのがあたりまえの時代。肺がんへの効果的な治療もなかった。しかし、百子さんは告知を感謝し、全てを受け止める。 《体の中のガンは何色かと、考えてみる。さくら色のガンがいると思うと、ちょっと違った感じがする。このガン君と、当分共存していくのだもの、せめてさくら色ぐらいであってほしい》(抜粋) 《四人の子供たちよ。私のすべては、あなたたちの性質や感じ方、考え方の中に、さまざまな形で刻みこまれ、染みこんでいるのでしょう》(抜粋) 百子さんは肺がんと知って44日、8月10日に旅立つ。43歳であった。がんと向き合い、家族や周囲の人への愛情や感謝を深めた文章は、41年の時を経ても心に響く。 書棚の一角。まだ雑然としているが1冊1冊に魂がこもっている

書棚の一角。まだ雑然としているが1冊1冊に魂がこもっている

がんになった人を包摂する社会へ

医療ライターの高柳由香さんは、2001年1月、36歳で乳がんの手術を受けた。退院後、パラメディカを知る。当時は浦和の出版社で編集者をしていて、しばしばぶらりと訪ねて2時間、3時間と話し込んだ。買うことはまれだった。 患者の不安が解消されない医療への疑問、患者会のつまずきなどを訴えると、ある程度は情報やヒントを与えてくれるが、具体的なアドバイスはしない。 「犬の話、本を探しに行ったときのアクシデントなど核心とはずれた話をするのです。そのずれ方が絶妙で、不思議と吹っ切れるんです。力の抜き方を教えられました。また、『患者さんにはそれぞれ背景があるから、闘病記から無理にヒントを得ようとしなくてもいい』と言ってくれているようにも感じました」 わたしのがん.netの奥山由香里さんは、横川さんとともに認知症やがんなどのフォーラムに携わる。2011年に父を血液のがん(骨髄性異形症候群=MDS)で亡くした。のちに星野さんと出会い、「もっと早くパラメディカを知っていたら、違ったケアもできたかもしれない」という思いを抱いたという。 星野さんには、「本を読むときには、病気だけではなく、まず人(著者)を見なさい。門林道子さんの『生きる力の源に がん闘病記の社会学』を読むように」と教えられた。 「星野さんは、知識をひけらかすことなく控えめで、いつも深みを湛えていた姿が印象的でした。メールも、くすっというような感じなんです」 奥山さんはいま、時間はかかるが、パラメディカが所蔵する闘病記を書いた人や家族らに手紙を書いていきたいと考えている。パラメディカを、昼寝をしたりお茶を飲んだり、雑談しながら、1日ゆったり過ごせる場にしたいと思い描く。 横川さんは、それに加えて、パラメディカを社会化するという目標を抱く。闘病記を足がかりに、がんになった人を理解し、包摂していく社会を築きたいというのだ。 「闘病記の著者は、死を意識して、それまでどう生きるのか、生かされるのか、を考える。自分の欲望ではなく、社会に還元するために何をするか、という地点に到達しています」 あらゆる可能性を秘めながら、パラメディカは、新たなステージを歩もうとしている。 玄関近くに置かれている宮﨑記代子さんの絵手紙。夫が若年認知症となった看護師で、2014年にがんで他界した

玄関近くに置かれている宮﨑記代子さんの絵手紙。夫が若年認知症となった看護師で、2014年にがんで他界した

【重要】がん患者・家族のSNS「サバイバーネット」サービス終了 のお知らせ

【重要】がん患者・家族のSNS「サバイバーネット」サービス終了 のお知らせ 2025年度「がんアドボケート活動助成事業」助成対象の3つの活動が決定

2025年度「がんアドボケート活動助成事業」助成対象の3つの活動が決定 クリコの「今日をささえる」レシピ/第1回 ポムピン・サワーディップ添え

クリコの「今日をささえる」レシピ/第1回 ポムピン・サワーディップ添え 村本 高史の「がんを越え、”働く”を見つめる」第23回 改めて考える「対話」の重要性

村本 高史の「がんを越え、”働く”を見つめる」第23回 改めて考える「対話」の重要性