水音が聞こえる診療所へ

同僚だったF医師(62歳、内科医)のことです。 病院勤務を辞め、田舎の診療所を見つけて、そこを継いだのが10年前でした。子供たちは大学に進んで離れ、交通は不便だが、診療所の前の道路から坂を降りると清流があって、水音がいつも聞こえていました。F医師はこの水音で、「ここ!」と決めたそうです。好きな釣りが出来るのも大きな楽しみでした。

奥さんのEさんと近所のBさんとが受付、事務をしてくれて、3人で外来診療と往診を続けてきました。いつの間にか過疎が進み、小学校の分校も廃校し、ほとんど老人ばかりの小さな集落となりました。 診療所の庭の端で、清流に降りていく坂に一本の大きな柿の木があり、去年、近所の農家の旦那さんが、高い枝を伐採して背を低くしてくれました。今年は下の枝にたくさんの柿の実が成りました。

吊るし柿のカーテン

Eさんは先月、町の病院で胃がんの手術をうけ、無事退院できましたが、抗がん剤の内服が始まってから、食事が十分に摂れず、本調子ではありませんでした。入院中から、F医師に「柿がもいで、早くもいでくれと言っている。しぶ柿でも、熟してしまうと鳥に食べられちゃう」と訴えていました。

その日は昼ごろから、Eさんとご近所の奥さん2人の3人で、脚立を使って、柿もぎが始まりました。1時間ほどで、山と積まれた柿は、ざっと見ても500個以上になりました。

午後の陽に当たって、ひとつひとつ、立派に赤く膨れ上がって光っています。 もがれた柿は、ひとつひとつの枝をT字型に残して切ってあり、綱に挟み込んで吊るせるように揃えてあります。

Eさんは今度は、 「柿が剝いてくれ、剝いてくれって言っている。いますぐ剝いてくれって言っている」 「人間でもあるまいし、柿が剝いてくれって言うわけないよ。明日にしようよ」 そんなF医師の声は、Eさんには聞こえない感じでした。

「ほら、この実も立派に大きくなって、ほら剝いてくれって……」 奥さんはご近所の方と柿を剥き始め、順次、枝を綱に挟み込み、軒下の竿に吊るしていきました。 3人は手慣れたもので、2時間もかからないで、すべて皮は剝かれ、軒先には見事に柿のカーテンが出来ました。入院していた時から比べて、Eさんはどこにその体力があったのかと思うほどで、別人のような笑顔になっていました。

ご近所の奥さんが「去年の干し柿もおいしかった。店で売っている吊るし柿よりも、ここの柿の方がずっとおいしい。陽当たりと風通しがいいからかね?」と言うと、Eさんは「いえ、うちの柿がいいのよ。うちの柿は天下一品なのよ」と誇らしげでした。 柿は「もいで」と言い、「剝いて」と言い、そしてカーテンとなって、黙って並んでいます。

私の人生が戻ったみたい

夜になって、EさんはF医師に「疲れた。でも、私の人生が戻ったみたい。病院はみんな親切だったけど、恐いことがいっぱいあったの。でも、柿の呼ぶ声が聞こえたのよ。『もいで。あなたを待っている』って」 F医師は「無理するなよ、はりきりすぎだよ」と諭しました。

翌朝、南アルプスの山々の頂上がうっすらと冠雪していました。 診療所の縁側に座った夫婦は、朝日に光る吊るし柿のカーテンをながめていました。

Eさんはすっきりとした表情で、「柿があなたを待っているって言ったのよ。本当なのよ」と言いました。 F医師は、今度は黙ってうなずきました。手術でがんはすべて取り切れたとはいえ、リンパ節に転移があったことを奥さんには知らせていません。F医師は「絶対に再発はしないのだ!」と心の中で言いました。 柿の木には、まだたくさんの実が残っています。傍らを1羽の真っ白な鷺が、ゆっくりと飛んでいくのが見えました。

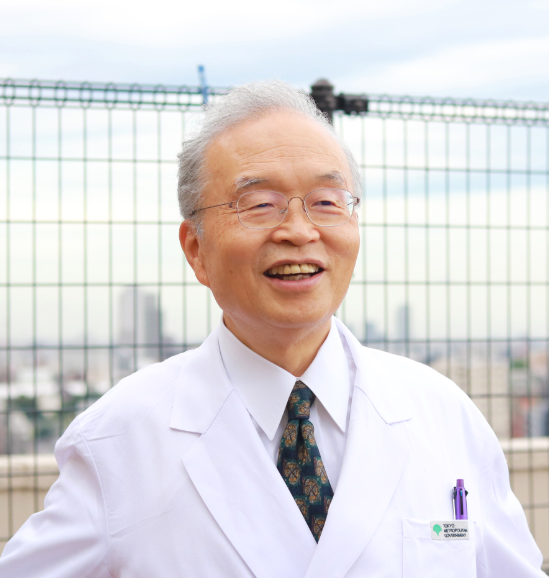

シリーズ「灯をかかげながら」 ~都立駒込病院名誉院長・公益財団法人日本対がん協会評議員 佐々木常雄~

がん医療に携わって50年、佐々木常雄・都立駒込病院名誉院長・公益財団法人日本対がん協会評議員の長年の臨床経験をもとにしたエッセイを随時掲載していきます。なお、個人のエピソードは、プライバシーを守るため一部改変しています。

【申込受付中】がんアドボケートセミナー2025 ~日本のがんを取りまく問題に、がん患者・家族が深くかかわることができる社会をめざして~

【申込受付中】がんアドボケートセミナー2025 ~日本のがんを取りまく問題に、がん患者・家族が深くかかわることができる社会をめざして~ 「JAPAN CANCER SURVIVORS DAY 2025」サイトオープンのご案内

「JAPAN CANCER SURVIVORS DAY 2025」サイトオープンのご案内 【重要】がん患者・家族のSNS「サバイバーネット」サービス終了 のお知らせ

【重要】がん患者・家族のSNS「サバイバーネット」サービス終了 のお知らせ 2025年度「がんアドボケート活動助成事業」助成対象の3つの活動が決定

2025年度「がんアドボケート活動助成事業」助成対象の3つの活動が決定