轟浩美さん。がん対策推進協議会でも、患者側の思いや考えを積極的に発言した(撮影=日本対がん協会・大石しおり)。

轟浩美さん。がん対策推進協議会でも、患者側の思いや考えを積極的に発言した(撮影=日本対がん協会・大石しおり)。

真夏の空がほんのりと赤く染まり始めていた。

夫とふたりで眺めた病室の窓からの光景。轟浩美さんは思わず写真に収めた。「これからは、患者会も私1人で背負っていく」。そんな覚悟が芽生えてきた。

国立がん研究センター東病院の病室から見た朝焼け。哲也さんが旅立ってすぐに撮影した(=轟浩美さん提供、以下同)。

2016年8月8日の早朝4時半ごろ、スキルス胃がんだった轟哲也さんが54歳で亡くなった。浩美さん、2人の子ども、哲也さんの母、姉一家の8人で夜を徹して、ひたすらそばにいることができた。そのことが何よりもうれしかった。

「本当に死んじゃった!」

浩美さんは叫んだ。悲しみというより、わかっていた「そのとき」が来た。それを確認するかのような叫びであった。本当は都内の自宅で看取るはずだったのに、千葉県柏市の国立がん研究センター東病院の一般病棟で送った。

しかし、「家に帰せなかった」という悔いはなかった。むしろ、病院で過ごした3週間弱が、かけがえのないものとなっていた。

「この日々があったから、今の私はあります」

2019年の暮れ、浩美さんはそう振り返った。

「がん 治る」で懸命に検索

弁理士だった哲也さんがスキルス胃がんだとわかったのは、2013年12月のことであった。1年以上前に区の検診で胃に異変が見つかってから、原因不明の胃の不調が続いていた。

都立広尾病院で告知された診断は、ステージ4。腹膜播種(腹膜に転移していて、がん細胞が種をまいたように広がる)で、抗がん剤で転移がなくなれば胃の全摘手術を行う、という治療方針が示された。

ただ哲也さんは「命は数カ月ぐらいと考えてください」とも告げられている。それでも、「ようやく正しい治療が受けられる」と受け止めたという。

一方の浩美さんは、「がん 治る」などのキーワードで懸命にネット検索をし、友人からの助言なども受けて、にんじんジュース、フコイダン、しいたけエキス、水素水、ハワイの水、高濃度ビタミンC点滴、血液クレンジングといった民間療法にはまってゆく。

ところがある日、理科系でよく調べる人だった哲也さんに「もうやめてくれ。誰のためにやっているんだ! 科学を理解してくれ」と拒絶された。

自宅で看取るため万全の態勢を整えた

2014年10月、哲也さんはブログを通じて仲間に呼びかけて、浩美さんにも伝えないまま患者会「希望の会」を作った。浩美さんは翌月に突然、大阪で開くオフ会に誘われたことをきっかけに患者会活動に入っていく。

「希望の会」は2015年3月にNPO法人に認定された(2017年4月から認定NPO法人)。情報発信に力を入れて、専門医の監修を受けた冊子『もしかしたらスキルス胃がん』も発行した。

一方で、哲也さんは自分で臨床試験(治験)を探し、2016年3月半ばには、国立がん研究センター東病院で「日本人で初めて」という免疫チェックポイント阻害剤の治験も受けた。

トミ子さんの遺品のピアノを外へ出す。哲也さんが涙ぐんだという。

轟さん夫妻は、哲也さんの父を肝細胞がんで自宅で看取っている。訪問診療を受けて、最後は家族で激論を交わしてセデーション(終末期に薬で患者の意識を低下させて苦痛を感じさせないこと。安楽死とは違う)を行った。

その経験から、浩美さん、哲也さんともに、告知されたときから「最後は自宅で」と決めていた。告知1年後ぐらいからは聖路加国際病院の緩和ケア外来にも通った。

自宅に介護用のベッドを入れるため、ピアノも処分した。ピアノは、告知から1カ月後に実家の火事で亡くなった浩美さんの母、トミ子さんの唯一の遺品であった。

準備した酸素吸入器で酸素を送り、医療用麻薬で痛みを取る。食事ができないので、左の鎖骨に空けたポートから高カロリー輸液で栄養を補給する。毎日30分、訪問看護師が来て、車いすの哲也さんをお風呂にも入れてくれる。週に1回は訪問医も来る。

浩美さんは勤務先の学校法人も辞めた。何より夫婦の間で、医療用麻薬からセデーションのことまで深く話し合った。

万全の態勢を整えたはずだった。しかし、在宅での日々は想定と異なる展開を見せてゆく。

「最後の日々がこのままでいいとは思えません」

国立がん研究センター東病院の治験が功を奏せず、ずっと家にいるようになった2016年6月ごろから、哲也さんが毎日、「死にたい」と口にするようになった。

「いったいこれは何のための日々なのか? 僕が生きている日々はあなたを苦しめているだけだ。早くセデーションをかけてもらえるぐらい悪くなればいい」

訪問看護師が来るといっても30分だけ。それ以外の時間は、浩美さんが見る。高カロリー輸液の投与は気泡が入らないように細心の注意を払うし、大柄な哲也さんをトイレに連れていくのは重労働だ。水も飲めないので、氷を砕いて口に含ませるのも、浩美さんの役割だった。酸素吸入量を最大に設定しても、哲也さんは苦しんだ。

浩美さんは今、振り返る。

「義父のときに在宅で看取れたのは、義母のほか、私たち夫婦もいたからなんです。子どもも手伝ってくれた。でも今回は、子どもは仕事だし、私しかいない。マンパワーが全然違ったのです。私たちは在宅にこだわっていて、そのことに気づいていなかった」

そんなとき、60代ぐらいのベテランの訪問看護師が浩美さんを自宅の外へ呼んだ。そして、ためらいがちに切り出した。

「このままでは2人とも潰れてしまいます。奥さんだって、自分の肩にご主人の命がかかっているという状態を24時間ずっと続けたら、倒れちゃう。最後の日々がこのままで終わるのがいいとは思えません。1泊でも2泊でもいいから、病院に入ってみませんか?」

聖路加国際病院で講演する哲也さんと浩美さん。哲也さんは車いすに座っている。

聖路加国際病院で講演する哲也さんと浩美さん。哲也さんは車いすに座っている。

「結局は家族といたいってことじゃないか」

7月19日、聖路加国際病院で緩和医療を知ってもらう市民講座があり、哲也さんは車いすのまま講演をした。それが終わったら、病院に行こうと夫婦で話していた。

ところが終了後に哲也さんは倒れてしまう。聖路加の緩和ケア病棟は満床だったため、翌日、浩美さんの運転で国立がん研究センター東病院へ向かい、一般病棟の大部屋に入った。

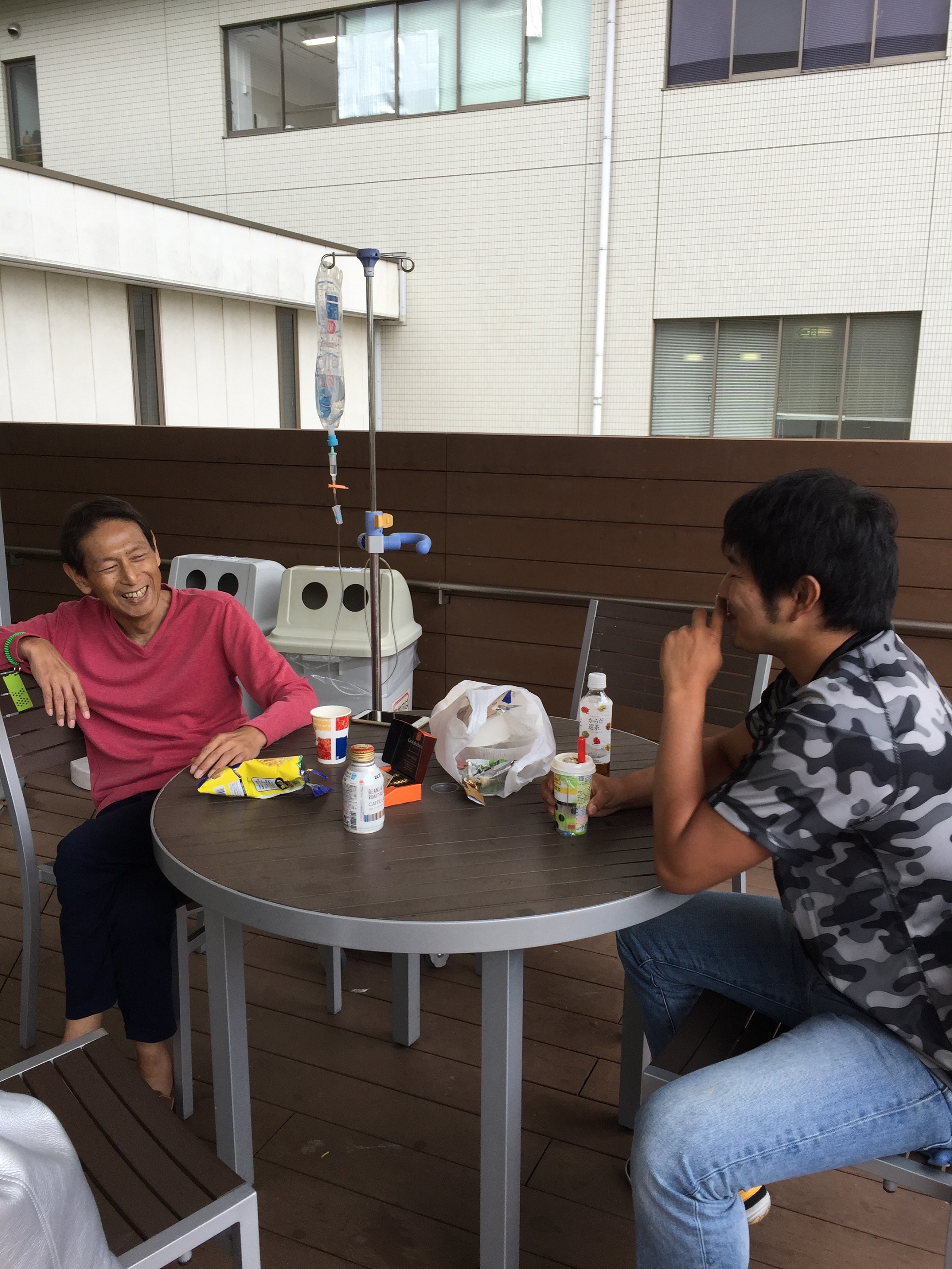

国立がん研究センター東病院で、長男の健太さんと語り合う哲也さん。笑顔も自然だ。

自宅はおろか、緩和ケア病棟でも、個室ですらない病室。夫婦の理想とは正反対の場所である。それが、福音をもたらした。

酸素吸入器一つとっても、家庭用とは能力が違い、哲也さんの呼吸がグッと楽になった。医療用麻薬の効果も段違いだった。食事のケアもしてくれるし、当然のことながら24時間看護師がいる。たまっていた胸水も抜いてもらった。

水も飲めない状況は変わらなかったものの、哲也さんは院内を散歩できるようになり、「楽だね」と言って、ニコニコしはじめた。家族がそろうと、院内のカフェでくつろいだ。ほどなく個室に移った。哲也さんは言った。

「家にいたいってどういうことだったんだろう? 結局は家族といたい、ということだったんじゃないか。それなら、家で苦しむよりは、病院の世話になりながら家族も来る。俺たちにとってはそれがベストだったんじゃないか」

最寄り駅のホテルに泊まりながら通う浩美さんも、同じ思いを抱いていた。

病院だから送れた家族へのメッセージ

週末には子どもたちも来て、家族はよく語り合った。思い出話が多かった。

哲也さんは運動神経がよくアウトドア派で、子どもたちが小さいころに、よくキャンプに連れていった。テントで寝泊まりし、渓流釣りをする。

「さっきまで生きていた魚を目の前で料理して食べることで、人間は命を食べて生きているんだってことを体験させたかったんだ。どんなに『食べ物を大事にしろ』と言っても、実際に経験してみないとわからないだろ」

浩美さんも初めて知る父親としての思いであり、信念であった。

2人の子どもは、紆余曲折を経て育っていた。1989年生まれの兄の健太さんは、小学校低学年から野球漬けの日々を送っていたが、強豪校で練習していた高校時代、ひどい熱中症になりドクターストップ。イギリスへ渡り、現地の大学を卒業した。

3歳下の妹の友貴さんはフルートに熱中し高校も音楽科に進んだが、学校が合わず中退。通信制の学校を経て女子大を卒業し、フリーライターとして韓国を拠点に活動している。

そんな2人に哲也さんは言った。

「学校辞めたいとか言ったときに、それを受け止めるのは実は大変だったんだぞ。病気になればわかるけれど、結局誰も助けてはくれない。自分の人生は自分で決めること。たとえ1人になっても、これをやりたいと心から思えることがあったら、やりなさい」

哲也さんは浩美さんにも語った。

「子どもは子どもの人生なので、もう口を出さないで。本当に困ったときに助けてあげるのはいいが、親の人生ではない」

浩美さんはこうした話に興味深く耳を傾けた。子どもたちは、ときにケラケラと無邪気に笑いながら聞いている。がんの話も、しんみりとした話も出なかった。哲也さんは、家族へメッセージを送っていたのである。穏やかな時間が流れていた。

1996年、オーストラリアを訪れた際の家族写真。健太さんはワニを抱えている。

8月に入ってほどなく、哲也さんの状態はドーンと落ちた。8月7日。いつものように朝の7時に病室に入った浩美さんは、愕然とする。意識はあるが、ほとんどしゃべれない。

お昼過ぎ、セデーションをかけると決めたのは、哲也さんだった。「産んでくれてありがとう」「結婚してよかった」などと別れの言葉をかけてから、必死に絞り出した。

「みんな、わかってるよね。今だから」

そして主治医を呼ぶと、筆談で、「セデーションをかけてください」と伝えた。

哲也さんは薬で眠っていった。それからは、呼吸が止まるのを全員が見守るという不思議な時間が流れた。

8日の明け方、哲也さんは静かに旅立った。朝焼けがすべてを包み込んでいた。

死に方ではなく、生き方を考えること

それから3年3カ月ほど経った2019年11月25日。

浩美さんは、厚生労働省が配るという「人生会議」のポスターを見て驚いた。吉本興業のお笑い芸人、小籔千豊(こやぶかずとよ)さんが鼻に酸素供給のチューブを入れた状態でベッドに寝ている。

インパクトのある写真だが、それ以上に浩美さんが気になったのは、「命の危機が迫った時、想いは正しく伝わらない。」のキャッチコピーと、添えられた文章だった。

「まてまてまて/俺の人生ここで終わり?」に始まり、「病院でおとんのすべった話聞くなら/家で嫁と子どもとゆっくりしときたかったわ」「あーあ、もっと早く言うといたら良かった!/こうなる前に、みんな『人生会議』しとこ」などと続く。

人生会議とは、「人生の最終段階にどんな医療・ケアを望むかについて、前もって話し合っておこう」という取り組みである。厚労省の愛称選定委員会(小籔さんも委員の1人)で決めた「ACP(アドバンス・ケア・プランニング)」の愛称だ。

浩美さんも、ACPの重要性は熟知していたし、2019年11月まで委員を務めていた国のがん対策推進協議会などの場でも、意見を述べてきた。それだけに、このままポスターが全国各地で機械的に掲示されることに危機感を覚えた。

浩美さんはその夜遅く、厚労省に簡潔な意見書をファクスで送った。1人で決めて、何度も推敲しながら。それは、哲也さんが子どもたちに伝えた「たった1人になっても、これをやりたいと心から思えることがあったら、やりなさい」の実践でもあった。

意見書では、「ACPの本来の意味への誤解、患者家族への不安、遺族の心を傷つける可能性」を感じていると記したうえで、一度決めた方法の変更を拒んでしまう恐れがあること、「希望の会」には、病院で看取ったことを「世間から理解されず、今も自分を責め続けている」遺族が少なくないこと、「医療者の伴走」も大切なことなどに触れた。

厚労省は翌日、ポスターの発送を取りやめた。浩美さんのコメントも各メディアで伝えられた。すると、浩美さんに対して、ネットや電話などで抗議が多数、届いたという。

「寛容になれ、とか、被害者意識を持つな、などと言われました。私と同じように意見書を送った方も、批判にさらされていました」

だが、厚労省からは意見を直接求められるなど、対立しているわけではない。

「短絡的に決めるのがACPではないのです。正解はそれぞれ違います。死に方ではなく、結局は生き方を考えることです。スキルス胃がんは難治性なので、希望の会の会員でも、告知と同時に医療者に、どこで最期を迎えたいか聞かれて困惑している人が少なくありません」

轟さん一家。中央が哲也さんの母のミチ子さん。2014年10月、鹿児島県で。

轟さん一家。中央が哲也さんの母のミチ子さん。2014年10月、鹿児島県で。

一緒に過ごした時間が大切

浩美さんの脳裏には、2014年1月に母を火事で亡くしたときの光景が刻まれている。

突然の知らせを受けて病院に駆けつけると、処置室の隣の部屋で待たされた。医師か看護師が入ってきて、いきなり、「生命維持装置を付けるかどうか、10分以内に決めてください」と言ってすぐに消えた。

動転した。あっという間に10分が経ち、医療者が来た。「装置は付けなくていいです」。しばらくして、母が運ばれてきた。顔は火傷を負わなかったようで、きれいだった。「これがピーと鳴ったら呼んでください」と言うと、またいなくなった。

浩美さんは心電計を凝視した。波形が真っ平らになる瞬間を見るだけのために。「止まりました!」と大声を出したら、医療者が何人か来て告げた。「ご愁傷様です」。

生命維持装置を付けなかったのは、母と過ごした日々から何を望むかを思い描いたからだ。それでも、今も引きずっていて、浩美さんは実家があった場所に行くことができない。

義父を家で看取ったときも、医療者不在のまま家族で、呼吸が止まる瞬間を逃さないようにひたすら見つめ続けた。

1997年に父を大動脈瘤で突然に亡くした際には、病院で「全員そろいましたか?」と聞かれた。「まだ父の妹が来ていません」「来たら教えてください」。妹の到着を待って、生命維持装置が外された。

いずれの看取りも、何かが違う。医療者が共に考えることもなかった。浩美さんは思う。 「どこで亡くなったか、呼吸が止まる瞬間を見届けたかどうかが大切なのではない。それまで一緒に過ごした時間が大事なのだと思います」

本当の人生会議って何だろう? それを考えるヒントが、ここにはある。

幼いころの浩美さんと、母のトミ子さん。トミ子さんは写真が好きでなかったという。

幼いころの浩美さんと、母のトミ子さん。トミ子さんは写真が好きでなかったという。

【重要】がん患者・家族のSNS「サバイバーネット」サービス終了 のお知らせ

【重要】がん患者・家族のSNS「サバイバーネット」サービス終了 のお知らせ 2025年度「がんアドボケート活動助成事業」助成対象の3つの活動が決定

2025年度「がんアドボケート活動助成事業」助成対象の3つの活動が決定 クリコの「今日をささえる」レシピ/第1回 ポムピン・サワーディップ添え

クリコの「今日をささえる」レシピ/第1回 ポムピン・サワーディップ添え 村本 高史の「がんを越え、”働く”を見つめる」第23回 改めて考える「対話」の重要性

村本 高史の「がんを越え、”働く”を見つめる」第23回 改めて考える「対話」の重要性