政治記者の膵臓がん闘病記

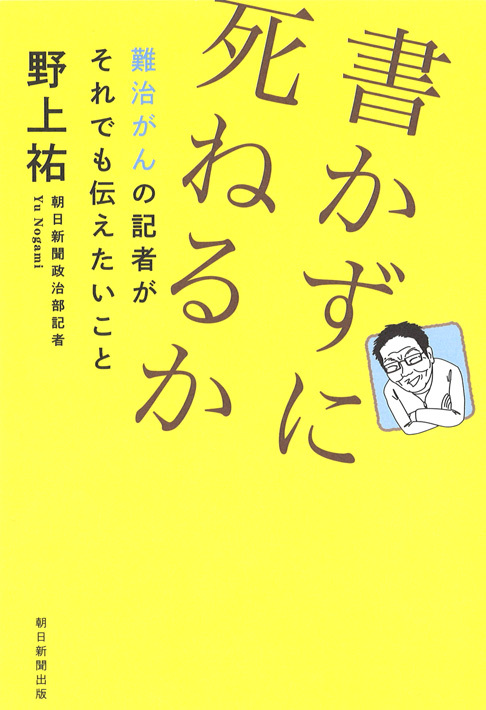

今回紹介する『書かずに死ねるか 難治がんの記者がそれでも伝えたいこと』の著者は、朝日新聞政治部の記者である。

2016年1月に人間ドックの腫瘍マーカーの値が高いという報告を受け、精密検査の結果、膵臓がんが判明。43歳だった。2月26日に切除手術を行う。しかし、切除しきれず抗がん剤でがんを小さくし11月に別の大学病院で手術。結局2度目の手術でも切除できず、さらに人工肛門をふさぐ目処が立たなくなり、ストーマ装着の生活となる。

2018年4月20日、腹と背中の痛みで救急搬送。動脈瘤が見つかる。退院するも9月9日にその動脈瘤破裂で緊急入院。 同年12月28日に亡くなるまでのAERA dot.に連載されていた記事などをまとめた闘病記である。

サブタイトルに膵臓がんではなく「難治がん」と表したのは、まだよく知られていない「難治がん」に、多くの人が関心を持ってほしいという願いからだ。

記者の観察力が随所に光る

「できる記者は、大事な話を聞いても目が動かない」そうだ。著者は、手術の麻酔から覚めて、様子を見に来た主治医が視線をそらしたことで、がんを切除できなかったことを悟る。

また、患者になって、自らが受ける治療法や検査について、判断し、選択を迫られることが多いことを知る。納得して同意書に署名するインフォームド・コンセントのことだ。著者の場合、適切な抗がん剤を選ぶための検査をするかしないか。「検査をすれば、細かながん細胞が体内に散らばるおそれがあるが、さあどちらにしますか?」と迫られる。

その時、著者は、政策の訴え方を重ね合わせる。与党も野党もバラ色の効果を掲げ、副作用やリスクを有権者に詳しく説明しないまま、選択を迫るのと似ていると。

流れ作業のまま説明を聞き、同意するのではなく、全体像に目を配って判断することが大事だ。そして、選んだ政策に、署名した同意書に、「最後は自分で決めた」といえる覚悟を持つことだという。

配偶者からのコラム

著者は奥さんのことを人前で「配偶者」と呼ぶ。尊敬する大学教授が「配偶者」を使っていたのでそれを真似たという。その奥さんの「配偶者として」というコラムが各章の終わりに挿入されている。

親ががんで入院中という話はよく聞くが、まさか40代で夫ががんと診断されたことへの戸惑い。習いごとも友だち付き合いもやめて、一緒に過ごしながら病気のことを調べる生活に変えたことなど、夫婦で闘病に立ち向かった思いが綴られている。

患者会にも積極的に参加したけれど、それぞれの辛さや悩みは共有できなかったことも、赤裸々に語っている。

がんと付き合う時に何よりも大切なのは、自分のスペアになってくれるパートナーとの関係だと著者はいう。スペアとは、痛みや麻酔で頭が働かなくなった時に、自分並みかそれ以上に知識を持ち、同じ価値観で判断してくれる人のことを意味する。著者の場合は、なんといっても配偶者だ。

この本には、闘病記に付きものの苦痛や悩みの記述が少ない。それは著者の傍らでスペアとして常に肩を貸している配偶者がいるからである。パートナーとのより良い関係の大切さを物語っている。

難治がんを生きた重みのある言葉

20代の頃、ラジオから流れてきて耳に残った言葉「変えられることは変えましょう。変えられないことは受け入れる努力をしましょう」が、その後の記者時代を支え、がんを宣告された自分を貫く指針になったという。 「やれることはやる」しぶとさ、「じたばたしない」淡白さ、難治がんを生きた人の心境として重みのある言葉だ。

自分ががんになった時の心の持ち方を、この闘病記を読んでシミュレーションしておくのが良いだろう。 宮川サトシさんの漫画や、ウーマンラッシュアワーの村本大輔さんとの対談もあり、盛りだくさんの内容である。

写真はイメージです

写真はイメージです

「JAPAN CANCER SURVIVORS DAY 2025」サイトオープンのご案内

「JAPAN CANCER SURVIVORS DAY 2025」サイトオープンのご案内 【申込受付中】がんアドボケートセミナー2025 ~日本のがんを取りまく問題に、がん患者・家族が深くかかわることができる社会をめざして~

【申込受付中】がんアドボケートセミナー2025 ~日本のがんを取りまく問題に、がん患者・家族が深くかかわることができる社会をめざして~ 【重要】がん患者・家族のSNS「サバイバーネット」サービス終了 のお知らせ

【重要】がん患者・家族のSNS「サバイバーネット」サービス終了 のお知らせ 2025年度「がんアドボケート活動助成事業」助成対象の3つの活動が決定

2025年度「がんアドボケート活動助成事業」助成対象の3つの活動が決定