形質細胞性白血病とは

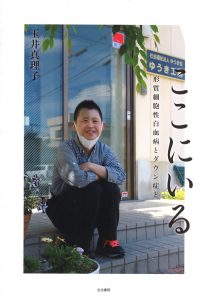

玉井真理子著『ここにいる 形質細胞性白血病とダウン症と』 (生活書院)、1300円+税

主人公の拓野(たくや)君は、信州大学医学部保健学科准教授で臨床心理士でもあり、出生前診断についての共著もある玉井真理子さんの4人兄弟の長男として、1982年10月26日に仙台で生まれた。生まれて間もなくダウン症と診断される。

2016年1月6日、33歳の時、肥満のため定期的に診察を受けていた山梨大学医学部附属病院で、血液データの異常が見つかり、骨髄検査の結果、形質細胞性白血病と判明。

血液のがんには、「白血病」「悪性リンパ腫」「多発性骨髄腫」の3種類がある。形質細胞性白血病とは、リンパ球が分化した形質細胞ががん化した病気で、白血病と表示されるも多発性骨髄腫の一種である。

標準治療はなく、抗がん剤治療の他に、もう一つ柱となる治療が造血幹細胞移植というもの。

この造血幹細胞移植には、自分の体内にある造血幹細胞を入れる「自家造血幹細胞移植(自家移植)」と、他の人からもらった造血幹細胞を入れる「同種造血幹細胞移植(同種移植)」の2通りがある。

拓野君は自家移植を2回、同種移植を1回受けることになる。

「そんな難問、わたしには無理っ!」

拓野君には知的障がいがあり、例えば薬の副作用で起きる倦怠感を訴えるための「だるい」という語彙がない。体に起きている違和感はすべて「痛い」になるそうだ。だから、医師や看護師は、その時々の表情や食事のとり方を見て判断しなければならない難しさがあった。

治療法の選択も、拓野君ではなく母親である著者に委ねられる。

2度の自家移植で治らず、同種移植を選択しなければならない時の混乱が描かれている。

医師から告げられた内容は「同種移植をしなければ2度目の再発は避けられない。同種移植で亡くなる可能性がある。再発してからの同種移植はしないほうが良い。同種移植をしても再発しないとは言い切れない」。

著者は頭の中で納得しようとするも、「そんな難問、わたしには無理っ!」と叫ぶ。

結局、同種移植に慎重な立場の医師のセカンドオピニオンを聞いてから、同種移植を選択することになる。治療への不安と、もしものことがあったらという自責の念に駆られる中、最善の道を選んだと思われる。

2017年11月24日、末弟がドナーになり日本赤十字社医療センターで、フルダラビン・メルファラン・全身放射線照射を前処置として同種移植をする。

しかし、翌年5月に恐れていた再発(自家移植を入れると再々発)がわかる。レナリドミドやベルケイドなど10種類以上の薬を使った治療を続けるも、2019年11月26日、37歳で逝去。将来の夢は、通っている福祉作業所の職員になることだった。

「オレの命を君に預けるからよろしく」

本書は3部構成になっている。

第1部は、闘病記録をカラーイラスト(絵:中畝治子)で描いた絵日記と、エッセイ。

第2部は、2018年9月8日に渋谷で開催されたイベント「形質細胞性白血病とダウン症と」の詳細な講演記録と、著者が調べて学んだ「形質細胞性白血病とはなんぞや?」。

第3部は、2015年4月から著者が信濃毎日新聞に連載したコラムに番外編を加えたもの。

拓野君にはダウン症特有の人なつこさがあった。とりわけ看護師たちに相手をしてもらうのが何よりも好きだった。

看護師の耳元でささやく「カツ丼食べに行きませんか」や、全身で愛情表現するハグ。そして、誰かれとなく看護師の手を両手でしっかりと握り、決めぜりふ「オレの命を君に預けるからよろしく」をいう。それを見て、皆が微笑む。重病だが、医療従事者たちの心を和ませ続けていた。

また、拓野君は3人の弟たちを本気でほめる。自慢の弟だと何のてらいもなく、ニコニコと人にいう。その拓野君が入院することになった時、成人して独立していた弟たち3人が3人とも、すぐに飛んで帰ってきたそうだ。

そんな兄弟愛や病院での愛嬌のある行動、医者いらずだった拓野君が病気になり、泣き叫ぶ母親の姿が描かれている。

ダウン症で同じ病気の人たちを探す

病気やその治療のために、がん患者は免疫機能が低下している。感染が命取りになるために、身辺を常に清潔に保つ必要がある。

知的障がいのある拓野君にはそれができない。手を洗わない、歯を磨かない、床に落ちたものでも食べるそうだ。常に見守りと声かけが必要だった。

だから著者は、ダウン症で同じ病気の人たちを見つけようと、国内の専門医だけでなく、海外の専門医や患者団体に手当たり次第メールを書いた。しかし、返事は皆無だった。

「ダウン症で形質細胞性白血病の患者が、過去も含めて本当に世界にひとりしかいないのかどうかわからないけれど、少なくともひとりはここにいる」

その思いが、本のタイトルになった。

障がい者のがん闘病を知る、類の少ない闘病記である。

「JAPAN CANCER SURVIVORS DAY 2025」サイトオープンのご案内

「JAPAN CANCER SURVIVORS DAY 2025」サイトオープンのご案内 【申込受付中】がんアドボケートセミナー2025 ~日本のがんを取りまく問題に、がん患者・家族が深くかかわることができる社会をめざして~

【申込受付中】がんアドボケートセミナー2025 ~日本のがんを取りまく問題に、がん患者・家族が深くかかわることができる社会をめざして~ 【重要】がん患者・家族のSNS「サバイバーネット」サービス終了 のお知らせ

【重要】がん患者・家族のSNS「サバイバーネット」サービス終了 のお知らせ 2025年度「がんアドボケート活動助成事業」助成対象の3つの活動が決定

2025年度「がんアドボケート活動助成事業」助成対象の3つの活動が決定