心拍数が30を切る

人工骨の取り出し手術の後もしばらく入院していた。経過観察のためだが、不整脈のチェックも必要だった。24時間心電図を付けると、やはり就寝中に心拍の低下が著しいという。 深夜、ナースステーションでモニターを観察していた夜勤の看護師が、数字に驚いて様子を見に病室に来ることもあった。形成外科だけではなく循環器の先生が、診察にやってきた。 通常は1分間に60から80回程度の心拍数が、深夜、時に30を切った。このくらい低いと、立ちくらみや意識障害が出るという。外出中なら大きな事故につながる。自覚症状はなかったから、あまり切実感はなかった。 診察した循環器の先生は、徐脈の原因は房室ブロックであり、「30以下はペースメーカー適応の数字」という。ペースメーカーは、心臓に周期的な電気刺激を与えて、拍動を安定させる装置で、心臓病治療によく使われる。左胸あたりに装置を埋め込み、リード線を心臓につなげる。重症の心臓病患者がつける装置のイメージがあり、驚いた。 先生によると、現状はペースメーカー装着の境界線だが、自覚症状が出る前に装着したほうがベターではないか、という。手術そのものは、確立した技術で懸念はなさそうだった。 さてどうするか。このときは、後日手術する方向で退院した。一方、人工骨取り出しのほうは、手術による腫れも収まり、膿も出ず、順調とのことだった。骨がなくなった分、おでこの凸凹はまた戻ってしまったが。 2018年1月16日に退院、しばらくして朝日新聞社の診療所に行った。リタイアしたが、まだ会社の健康保険組合には入っていたから、循環器の大家とされる診療所の先生に相談にいった。

回復して数年ぶりに顔を出した銀座のバー。ビールがうまい。

手術室に流れる軽やかなポップス

3月7日入院。がん発覚以来、2年間で7度目の入院だ。 今度の手術は局部麻酔だから、意識はある。手術室では、医者、看護師のほか、モニターをチェックする検査技師が準備に忙しい。 驚いたことに手術室にポップスが流れていた。初めてのことだ。軽やかなポップスのリズムが、心臓の手術という緊張感を和らげてくれた。手術が始まれば音楽はやんだと記憶している。 顔は布で覆われているが、局部麻酔だから、医者たちの話し声がよく聞こえる。左胸の上あたりで、なにかやっているのが、気配でわかる。なかなか終わらないので「まだですか」などと聞いたりした。これまでの手術とはずいぶん、違う雰囲気だった。無事に終わり、14日、退院した。身体障害者1級の手帳所持者になった。 入院・手術はこれで一応、打ち止めになった。 ここで改めて、闘病時や入院生活の中で、ともすると負のスパイラルに陥りがちな時に、気持ちを上向かせるために私が実践した工夫を、いくつか紹介したい。

やりたいことを100、書き出す

お勧めなのは、退院した(治った)ときに、やりたいことを100、書き出すこと。自己セラピーの一種だ。 ごくささいなことから、壮大な希望まで、実現性は無視して書く。10や15くらいならすぐ書けるが、100となると容易ではない。 私は、「メルシー(行きつけの早稲田にあるラーメン店)で野菜ラーメンを食べる」から「北アルプス槍ヶ岳縦走」まで、いろいろ書き込んだが、数日かかった。今そのノートを見ると、97までしかない。それ以上、思いつかなかったらしい。 病室のベッドの上で、あれこれ考えるこの作業は楽しかった。しばし重い気分がほぐれた。苦境にある人にとって、希望こそが頼りだ。 どこそこの店のウナ重を食べる、とか銀座のバーでカクテルを、などと飲み食いが多いのは、我ながら情けない。「キリン一番しぼりを飲む、家で夕暮れ時に」なんてのもあった。夕食前、テレビの天気予報をみながら、プシュっと缶ビールを開ける。あたりまえの日常が、ひどくなつかしかった。 近郊の山歩きも切望した。奥多摩あたりの山は、これまでもしばしば出かけている。体力低下と複視(モノが二重に見えるから、下りが危ない)のために、高い山は当面無理だが、御岳や日和田山あたりは行けるだろう。 こんな川柳も作った。下り坂に入った自らの人生行路も意識しつつ。

やりたいことを書き出したノート。

やりたいことを書き出したノート。

自己演出で気分一新

「ポイント切り替え」もときに役立った。闘病中、思考は常に下降をたどる。落ち込みがちになる。 まずい、負のスパイラルにはまった、と気づくと、右手指をあげて「ポイント切り替え!」と声を出す。鉄道の指差呼称みたいなもの。進行する電車は、レールが分岐するときはポイント(転轍機)を切り替えて進行方向を変更する。あの真似だ。 腕を実際に上げるのと声を出すことが肝要。アクションと発声で気分を一新させるわけだ。子どもじみたふるまいだが、意外に効果がある。ピンチの時は、いろいろ自分にあった工夫、自己演出をするといいと思う。 さて、やりたいことのリストのうち、実現したのを今数えてみると、55だった。「欧州旅行(ベルリンでベルリン・フィルを聞く)」は今年秋あたりにも、ともくろんでいるが、コロナでどうなることか。 コロナといえば、私が入院・手術し、お世話になった東京医科歯科大学病院は、コロナ重症患者を受け入れ、東京の重要なコロナ拠点病院になっている。先日、定期診察に行ったら、私が入院した病棟はコロナ専用に変更になったと聞かされた。一般病棟にもしわ寄せは免れず、医者も看護師もスタッフも疲労が濃いという。 入院中のある光景を思い出した。深夜トイレに行くと、若い女性看護師が、患者が検査用に溜めた尿のガラス瓶をいくつも洗っている。私もお世話になった瓶だ。後ろ向きに座り込んで一心に洗浄している。こんな深夜に、遊びたい盛りの年頃なのに、と深い敬意を抱いた。この難局にあたり、彼ら彼女らの健闘を祈るばかりだ。

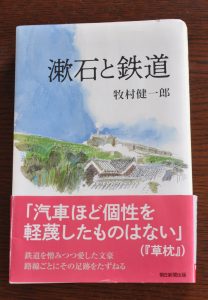

『漱石と鉄道』の取材で訪れた碓氷峠(群馬・長野県境)の旧信越線「めがね」橋。明治中期に造られたレンガ積みの橋梁で、線路跡は現在は遊歩道だ。

『漱石と鉄道』の取材で訪れた碓氷峠(群馬・長野県境)の旧信越線「めがね」橋。明治中期に造られたレンガ積みの橋梁で、線路跡は現在は遊歩道だ。

治療前からの著作を出版

ステージ4の前頭洞がんの手術をして4年半、幸い、再発・転移はまずないだろうと言われた。 一方、複視やおでこの凸凹は残ったまま、さらに嗅覚が失われたので匂いを感じ取ることができない。だが、これらは仕方ないだろう。病気のためにいくつか仕事をあきらめたが、これも已むをえまい。

『漱石と鉄道』朝日選書、1870円(税込み)

牧村 健一郎

1951年、神奈川県生まれ。家は松竹大船撮影所の目の前で、1歳のころ、赤ん坊役で杉村春子らと“共演”した。早稲田大学卒業後、朝日新聞社入社、学芸部などに在籍。著書に『新聞記者 夏目漱石』(平凡社新書)、『旅する漱石先生』(小学館)、『漱石と鉄道』(朝日選書)、『評伝 獅子文六 二つの昭和』(ちくま文庫)などがある。退職後はチェロを習い、現在はバッハの無伴奏チェロ組曲第一番プレリュードを特訓中。

【重要】がん患者・家族のSNS「サバイバーネット」サービス終了 のお知らせ

【重要】がん患者・家族のSNS「サバイバーネット」サービス終了 のお知らせ 2025年度「がんアドボケート活動助成事業」助成対象の3つの活動が決定

2025年度「がんアドボケート活動助成事業」助成対象の3つの活動が決定 クリコの「今日をささえる」レシピ/第1回 ポムピン・サワーディップ添え

クリコの「今日をささえる」レシピ/第1回 ポムピン・サワーディップ添え 村本 高史の「がんを越え、”働く”を見つめる」第23回 改めて考える「対話」の重要性

村本 高史の「がんを越え、”働く”を見つめる」第23回 改めて考える「対話」の重要性