緩和ケア医の母も瞬時に涙声

著者は、神戸市の在宅ホスピス「関本クリニック」の院長であり、緩和ケア医である。その母親・関本雅子氏は、日本のホスピス医の草分け的存在で、同クリニックの理事長である。

2019年10月3日、消化器内視鏡(胃カメラ)の外勤として勤めている六甲病院で、胸部のCTを撮影した。昨年末から咳き込むことが多かったからだ。

左肺に4センチほどの腫瘤が映ったその画像モニターを見た瞬間、がんを悟った。消化器内科医としてがんを学び、何千人ものがん患者のCT画像を見てきた著者は、「この大きさでは、もう切れないかもしれない」と思った。 3週間後に43歳の誕生日を迎える、人生の折り返し地点ともいえる時だった。

クリニックの今後のこともあり、すぐさま母親に電話した。電話口の声が、瞬時に涙声に変わった。緩和ケア医として何千人もの患者を看取ってきた母親でさえも、息子のがん告知に冷静さを保つことができなかった。

10月7日と8日の2日間、神戸市立医療センター中央市民病院で精密検査を受けた。その結果、遺伝子変異陽性の肺腺がんで、リンパ節への転移の他に、大脳、小脳、脳幹への多発脳転移が見つかった。同席していた妻が、泣き崩れた。

生活に支障をきたす時期を遅らせる治療を選択

脳への転移で人格が変わることを恐れて、10月21日から26日の6日間、実績のある神戸低侵襲がん医療センターでサイバーナイフ治療を受けた。10月28日から11月1日までの5日間は、中央市民病院に入院して分子標的治療薬(ジオトリフ)を導入した。 肺がんの原発巣やリンパ節転移には奏功し、症状は落ち着いた。

2020年7月からは、脳の転移巣が増悪する前に、主治医から提案のあった殺細胞性抗がん剤(シスプラチン+ペメトレキセドナトリウム水和物)と、分子標的治療薬(ベバシズマブ)の点滴投与を受けることにした。

1日でも長く生きるためではなく、脳神経症状が出て生活に支障をきたす時期を遅らせるための選択だった。

がん患者は上手に甘える方が良い

自身ががん患者となって、医師として学んだことがたくさんあった。 検査を受けてからその結果が伝えられるまでのわずかな時間でさえ、待つ身にとっては平静ではいられないこと。日々の仕事や予定をこなすなかで、少しの希望と絶望の間を行き来する徒労感は筆舌に尽くしがたいこと。

がん患者になると、周囲が優しくなるということ。「気を使わないでくれ」「以前と同じように」とお願いするよりも、上手に甘える方が良いということ。

患者は、医師の言葉だけでなく、その態度やふるまい、表情をつぶさに観察しているということ。これまで忙しいことを理由に、緊急性のない長話や、要領を得ない電話にぞんざいな態度を取っていたことを反省した。

ショックを受けて「長生きしてほしい」と抱きついてきた9歳の娘が、「もう1度みんなで温泉に行きたいね」と、親が思っている以上に早く立ち直った。 子供はたくましい。これまでがん患者たちへ、子供には真実をしっかりと説明して知らせるべきだといってきたことが、間違っていなかったと実感した。

また、患者には身体的な苦痛だけではなく、抑うつなどの精神的な苦痛や、金銭や家族関係などの社会的な苦痛、「なぜ自分が」「こんな状況で生きている意味があるのか」といった、生きる意味や価値を見失うスピリチュアルな苦痛があり、それらを緩和ケア医として意識することの重要性を身に染みて感じた。

ごく普通の生活を送れることに感謝

緩和ケア医の心得として「患者さんが、いちばん大切にしていることを知り、それを最大限、尊重する」ことを母親から教わった。そのために重要な仕事は、患者との対話である。

しかし、20代でがんになるのと80代でがんになるのとでは、受け止め方や納得感がまったく異なる。若い患者に緩和ケア医として「これまでの人生はどうでしたか」と問いかけることは、本人の精神を逆に苦しめてしまう。

そんな時には、「いま、この瞬間を充実して生きる」ことに集中できるように、マインドフルネスを実践する。

自身もがん患者となり、「ごく普通の生活を送れることに感謝しながら、1日、1日を大切に生きる。これも立派ながん患者としての過ごし方だ」と学んだ。

「残された時間を、少しでも意味あるものにするために、私は最後まで患者さんの横に立ち続けていきたい」と本文を締めくくっている。

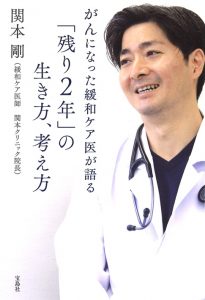

関本剛『がんになった緩和ケア医が語る「残り2年」の生き方、考え方』(宝島社・1200円+税)

この本は、多くの人の看取りを経験した緩和ケア医が、自分ががん患者となった体験を「緩和ケアの普及啓発という形で社会に還元したい」という思いで執筆したと記されている。

一方で、「看取ってきた患者さんたちの胸のうちに隠された心象風景が、私には見えていなかった」ことを悟り、がん患者としての心象風景も描かれている。 つまりつまりこの1冊には、がんを生きる患者にとっての「有益かつ実用性のある内容」と、医療従事者や家族らが患者の心象風景を知る内容の両方が書かれている。

前にも触れたが、医療従事者の書く闘病記は、医療情報が正確で、読者に正しい情報が伝わる良い闘病記としてお勧めしている。 特に、この本は文章の表現力も豊かで読みやすい。患者のことを常に「患者さん」と“さん”付けで表記し、著者の優しさがにじみ出ている。

【重要】がん患者・家族のSNS「サバイバーネット」サービス終了 のお知らせ

【重要】がん患者・家族のSNS「サバイバーネット」サービス終了 のお知らせ 2025年度「がんアドボケート活動助成事業」助成対象の3つの活動が決定

2025年度「がんアドボケート活動助成事業」助成対象の3つの活動が決定 クリコの「今日をささえる」レシピ/第1回 ポムピン・サワーディップ添え

クリコの「今日をささえる」レシピ/第1回 ポムピン・サワーディップ添え 村本 高史の「がんを越え、”働く”を見つめる」第23回 改めて考える「対話」の重要性

村本 高史の「がんを越え、”働く”を見つめる」第23回 改めて考える「対話」の重要性