告知から5カ月間のがん患者の思いが凝縮

著者は小説『プラナリア』で直木賞を受賞した人気作家。2021年10月13日に膵臓がんで亡くなったことが突然報道され、驚いた人も多かったと思う。

その著者の書き残していた日記が、1冊の本として出版された。

日記の起筆、つまりがん告知から亡くなるまでわずか5カ月間の、がん患者の心の移ろいを、作家ならではの繊細な筆致で描かれた闘病記だ。

余命4カ月の緩和ケアを選ぶ

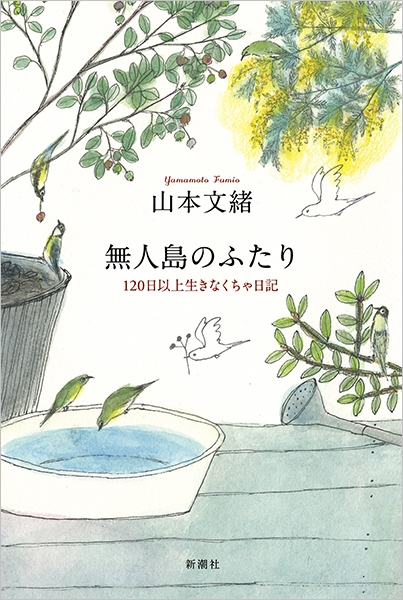

山本文緒 著『無人島のふたりー120日以上生きなくちゃ日記ー』(新潮社刊) 定価1,650円(税込)

2021年1月に胃の痛みや胸やけが続き、毎年受けていた人間ドックでイレウス(腸管が麻痺・けいれんして内容物の流れが止まった状態。腸閉塞)を疑われる。

近所の総合病院を経て大きな医療センターで精密検査を受けた結果、膵臓がんステージ4を告知された。

手術するには腫瘍の位置が悪く、放射線治療も転移が見つかったことで断念。残された道は抗がん剤治療しかなかった。

その抗がん剤治療も1週間で、著者曰く「けちょんけちょんにやられました」と。「二度と体に抗がん剤を入れないと決意を固めた」とのこと。

治療を続けても余命は9カ月。それよりも地元のクリニックで余命4カ月の緩和ケアを選んだ。

大波に流され辿り着いた無人島

がん告知を受けた時の心境を「突然20フィート超えの大波に襲われ、ふたりで無人島に流されてしまったような、世の中の流れから離れてしまったような我々」と表現している。

「我々」とは夫婦ふたりを指す。

訪問診療で来る医者と看護師は「無人島に毎週物資を届けてくれる本島の人という感じ」だそうだ

その無人島にも友人の作家や出版社の人が見舞いに来る。わざわざPCR検査をしてくるのが、コロナ禍の時代を反映している。

しかし、余命4カ月の人にかける言葉って何だろう。難しすぎる質問だと著者は自問自答する。きっと、みんな緊張しながら会いに来るのだろうなと思った。

そんな時、夫の妹が関西からわざわざ見舞いに来た。彼女は玄関を入るなり、まず著者をハグした。なるほどハグか!と心の中で膝を打った。その後2時間ほど楽しい話ばかりして、夫を食事に誘い出してくれた。ひとり無人島に留守番となったが、夫の鬱積した気持ちを聞いてくれる妹の心遣いが嬉しかった。

調子のよい時には、できるだけ無人島に親しい人を招待して、心の中でお別れの挨拶をしようと思った。

じんとした読後感に繰り返し本をひもとく

日記の出版の話が持ち上がって原稿として前半を読み返してみると、「これは闘病記ではなく逃病記だなあとしみじみ思った」そうだ。

緩和ケアという言葉は知っていたが、その中身については理解していなかった著者が「あらゆる苦しみから逃げなくちゃ!」と逃病したい思いを綴っていたからだろう。

「もうすぐ別れの日が来る。別れたくない」と夫を慕う言葉もたくさん登場する。

「未来はなくとも本も漫画も面白い。とても不思議だ」

「思い出は売るほどあり、悔いはない。悔いはないのにもう十分だと言えないのが、人間は矛盾しているなと思う」などなど、不意に心にささる一文が登場する。

最期まで書くことを手放さなかった作家が、がん闘病の日々で紡いだ言葉の機微を読み終え、私は静かに本を閉じた。じんとした読後感に包まれる。しかし、いくばくもなくその機微に触れたくて、再び本をひもとき、無人島を訪れている。

【重要】がん患者・家族のSNS「サバイバーネット」サービス終了 のお知らせ

【重要】がん患者・家族のSNS「サバイバーネット」サービス終了 のお知らせ 2025年度「がんアドボケート活動助成事業」助成対象の3つの活動が決定

2025年度「がんアドボケート活動助成事業」助成対象の3つの活動が決定 クリコの「今日をささえる」レシピ/第1回 ポムピン・サワーディップ添え

クリコの「今日をささえる」レシピ/第1回 ポムピン・サワーディップ添え 村本 高史の「がんを越え、”働く”を見つめる」第23回 改めて考える「対話」の重要性

村本 高史の「がんを越え、”働く”を見つめる」第23回 改めて考える「対話」の重要性