がんとの共生社会を目指すヒントが続々~ネクストリボン2018開かれる~

掲載日:2018年2月8日 13時19分

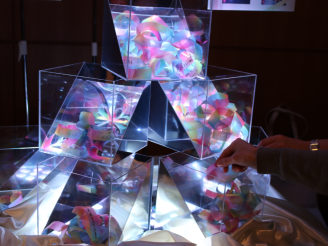

ネクストリボン2018の会場。午前、午後ともに満席だった。

2月4日は「ワールドキャンサーデー(世界対がんデー)」。日本対がん協会と朝日新聞社は、東京・丸の内の丸ビルホールで「ネクストリボン2018 ~がんとの共生社会を目指して~」を開いた。

生涯で2人に1人ががんになる時代。がん患者の3分の1は20歳から64歳の就労可能年齢で発症している。一方で、すべてのがんの5年相対生存率は6割を超えた。今や「がん=死(不治の病)」ではなく、「がん=長く付き合う病」となってきた。それに応じて、予防や早期発見とともに、仕事と治療の両立などが重要なテーマになってきている。

この日のプロジェクトでは、そんなテーマを、午前と午後の2部制で深めた。それぞれ約350人の聴衆が会場を埋めた。

つながりが力になる

午前中はプレゼンイベント。5人のがんサバイバーが、体験や思いを語った。

最初に登場した一般社団法人「キャンサーペアレンツ」代表理事の西口洋平さんは、2015年2月、35歳で胆管がんのステージ4と告知された。就学前の娘がいた。死の恐怖や孤独感にさいなまれた。周囲に同世代のサバイバーはいない。

2016年4月、子どもをもつサバイバーをつなぐSNSサイト「キャンサーペアレンツ」を立ち上げた。1年9カ月で、会員が1500人を超えた。「いいね!」ではなく「ありがとう」というボタンを押せるようにしている。

「日々、沖縄から北海道まで、つながりが生まれまくっています。僕自身、仲間ができて、つながれて、社会に対して発信する。これが、生きる力につながっています」

西口さんは、現在も抗がん剤治療を続けながら勤務を続けている。

がんのイメージとの闘いに負けない

2番手は、フリーランス広報で文筆家の松さや香さん。12年前、29歳のときに若年性乳がんのステージ2が見つかった。念願の雑誌編集者の正規採用が決まったばかりだった。がんを治しながら編集者、社会人として成長したいと考えていた。

最初の編集長は「一緒にがんばろう」と言ってくれた。次の編集長は「脳腫瘍になった知人は、仕事をやめてボランティアのカウンセラーになった。そういう道もあるわ」と言った。

「がんとの闘いに加えて、世間や自分が作り出したがんのイメージとの闘いでした。私も告知を受けたときには、もう旅行や結婚なんてできないんじゃないかと思っていました」

しかし松さんは、治療後、国際線の客室乗務員になり、38歳で結婚もした。

「(サバイバーに対しては)その人自身と向き合っていただければと思います。がん患者のみなさんの経験は、次世代の方の立派な希望になります。それはかけがえのない社会の知見になっていくと信じています」

泣きたいときには泣こう

会場のホールのロビーに張られた登壇者のみなさんのメッセージ。

このあと、タレントの向井亜紀さん、女優の古村比呂さん、俳優・タレントの小西博之さんと著名人が相次いで登壇した。

向井さんは、2000年、35歳のときに妊娠中の検査で子宮頸がんであるとわかった。手術は成功したが、赤ちゃんを産めなかった。そのことで、心がこなごなになった。体にも影響が出て、敗血症や感染症などに苦しんだ。今日まで18回の手術を乗り越えた。

「もし病気が治ったら何をしよう。心のスクリーンに映しながら、ロッククライミングのような日々を過ごしてきました。心の向きを下向きに間違えないようにしましょう」

古村さんは「あるがまま、がんと歩む」というタイトルで講演し、涙ながらに、昨年11月末に子宮頸がんが再々発したことを明かした。

「これも、私の運命です。生きていこう、と強く思っています」

2012年1月に子宮頸がんになり、二度の手術を受けた。リンパ浮腫の後遺症を抱えつつも仕事に復帰した。昨年3月に再発したが抗がん剤と放射線の治療を受けて、7月に落ち着いた。そして、今年1月から通院で抗がん剤治療を受けていて、ウイッグを付けている。

「今は、がんと闘おうとは思っていません。がんに『ともに仲良く歩み寄っていきませんか』と言ったことがあるんです。そうすると、体の力が抜けて、とても気持ちが軽くなりました。この気持ちはまた変わると思います。がんとの向き合い方に新たな気づきがあり、新たな自分に出会えると楽しみにしています」

真摯な語り口調に会場に共感の波が広がった。

打って変わって、小西さんは明るく大きな声だった。

左から小西博之さん、古村比呂さん、向井亜紀さん。

2004年に腎臓がんとわかったときには、がんが20センチもあり、医師に生きていることを不思議がられたという。その日は風呂で1時間大いに泣いて、ビールをコップ一杯飲んで眠った。「前向きじゃなくたっていいの。泣きたいときには泣こう。闘病と呼ぶのをやめて、治療と言おう」と繰り返した。

小西さんを支えてきたのは、師匠の萩本欽一さんの言葉。「すべての人は50対50だよ。幸せと不幸は同じように神様から来るんだよ」だったという。

「あ」と発声できるまで1カ月かかった

サッポロビールの村本高史さん。

午後の部は、シンポジウム。放射線治療が専門の中川恵一・東大准教授による基調講演から始まった。欧米ではがん患者が減っているのに日本では増えている現実。検診の受診率、負担が少ない放射線治療の実施率が低いこと。顔を赤くしての深酒が危険なこと。がん教育の重要性。こうしたことを語ってから、中川准教授は、がん患者の就労対策についてこう指摘した。

「2016年に改正されたがん対策基本法では、がん対策を行うことが事業主の責務とされています。時短勤務が活用できると両立が可能になる。経営者、社員ががんを知ることで、職場でのがん対策が進みます」

次に、サッポロビール経営戦略部のプランニング・ディレクター、村本高史さんが講演した。村本さんは2009年、44歳で頸部食道がんが見つかり、治療を受けるが、2011年夏に再発。手術で声帯を含む咽頭を全摘した。その年の11月から、食道発声教室へ通った。

「最初は『あ』から始まります。しかし、1カ月間、『あ』の音が出ませんでした」

声を取り戻す過程で、新たな仲間、やればできるという新たな思いを得られた。社会に恩返しをしたいと思うようになったという。

「がんサバイバーが働く意味は、生や死の不安に揺れる中で、人とのつながりを実感し、自らの存在価値を再確認することにあると思います。自分でも気づかない使命感も隠れているはずです。こうした使命感や思いを引き出していくことが、これからの企業にとって大切なことだと思います」

1人の人間の足跡を残したい。村本さんはこの間、会社に暖かく支えられてきたことも繰り返し強調していた。

がんサバイバー対策に企業規模は関係ない

鼎談「がん対策は経営戦略」。伊藤忠商事やポーラといった大企業の取り組みが社会に与える影響は大きい。

続く鼎談「がん対策は経営戦略」では、ポーラの横手喜一社長、伊藤忠商事の小林文彦専務が語り合った。

伊藤忠商事では、国立がん研究センターと提携して、定期的に検診を受けている。がんになった社員が復帰するときには、1人1人に支援コーディネーターを付ける。

「社員をがんにさせない。がんになっても絶望させない。そしてみんなで支える。社員が戻ってくることで周りの社員もやる気、やりがいを感じられます」

それは、企業価値を上げることにも通じるという。大企業だからできるという声もあるが、

「企業の規模にかかわらず、やらなければならないことです。がんのようにすべての社員の心に突き刺さる課題に、経営が無関心だとすれば、きわめて損です。経営者が理解を示し、職場で共感意識を芽生えさせる工夫が必要でしょう」

一方、ポーラの横手社長は、今後の取り組みとして、①がんに対する理解を深める、②安心してがんと向き合う、③経験を大切に学ぶ、を挙げている。

「2人に1人ががんになる時代だから、がんとともに生きることは、社会とともに生きることです。企業は社会に支えられる存在。経営は自ずと、がんとともに生きることに向き合わざるを得ません。そのことで、経営の感度も鍛えられるでしょう」

最後はパネルディスカッション「がんとの共生社会を目指して」。西口さん、向井さんが再び登壇し、国立がん研究センターの若尾文彦がん対策情報センター長も交えて議論した。若尾さんは語った。

「大事なのは、トップが『うちは社員を大事にする会社だ』と繰り返し宣言することです。これからは、医療機関と会社が情報をしっかり共有して復職プランを作ることが進むでしょう」

2月4日にちなんだ長さ24センチ、幅2.4センチのリボンに参加者が思い思いのメッセージを書いた。

1日を通して、がんとの共生社会へのヒントが続々とあふれた。

共生には、企業や社会の理解が欠かせない。そして、企業や社会を構成するのは「人」である。まずは、人の意識が変わり、言動が変わる。それが、本当のダイバーシティー(多様性)の第一歩につながるだろう。

そんな胎動をも予感させる日でもあった。(文:中村智志)

「JAPAN CANCER SURVIVORS DAY 2025」サイトオープンのご案内

「JAPAN CANCER SURVIVORS DAY 2025」サイトオープンのご案内 【申込受付中】がんアドボケートセミナー2025 ~日本のがんを取りまく問題に、がん患者・家族が深くかかわることができる社会をめざして~

【申込受付中】がんアドボケートセミナー2025 ~日本のがんを取りまく問題に、がん患者・家族が深くかかわることができる社会をめざして~ 【重要】がん患者・家族のSNS「サバイバーネット」サービス終了 のお知らせ

【重要】がん患者・家族のSNS「サバイバーネット」サービス終了 のお知らせ 2025年度「がんアドボケート活動助成事業」助成対象の3つの活動が決定

2025年度「がんアドボケート活動助成事業」助成対象の3つの活動が決定