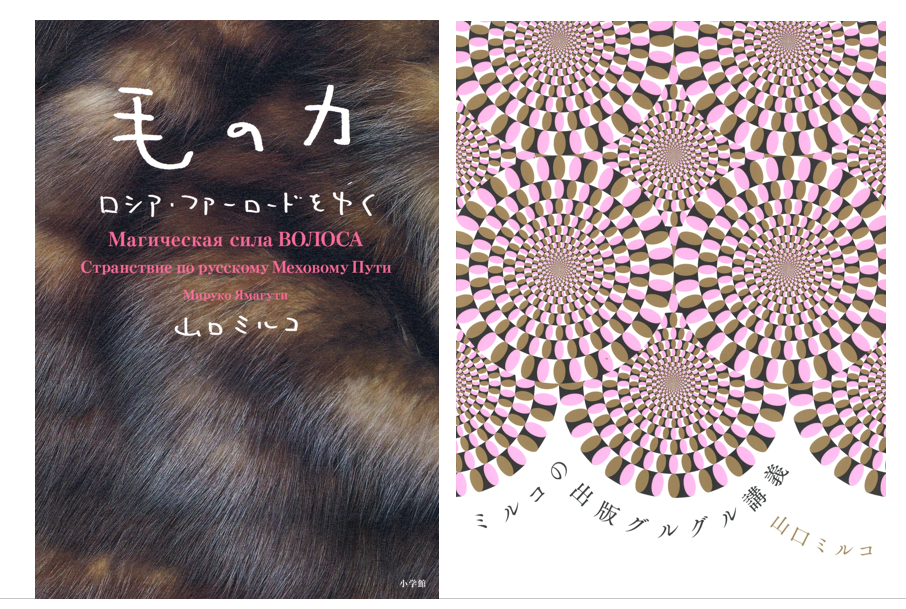

山口ミルコさんは、出版社の幻冬舎の編集者だった。編集者・プロデューサーとして活躍しながら、六本木で暮らしていた。2009年春に43歳で退職した後に、乳がんの治療に入った。千葉県我孫子市の実家と六本木を行き来しながら治療を進めるうちに、だんだん、生き方が変わってゆく。省エネ生活になり、不要なもの、ほんとうに大切なものが見えてきた。今は、「心の平安を大切に生きていきたい」という。がんをきっかけに、新たな人生を歩みだす。そんな姿が浮かぶ。(文・中村智志)

山口ミルコさんは、夢を大事にしている。

将来の夢ではない。眠るときに見る夢である。たくさん見るようにしている。

「今朝は、この取材の夢を見たんです。中村さんが、カメラマンと2人で来るんですよ。見た目はこんな感じだったかもねえ。そうしたら、ミシマ社さんがごはんを出してくれて。大きな目玉焼きを3つ。でも召し上がらなかった。私が『もったいないから、うさぎにあげて』と言ったんだけど、ミシマ社さんで飼っている3羽のうさぎが食べなくて……」

ミシマ社は、山口さんの著書『毛のない生活』『似合わない服』を出している東京・自由が丘の出版社で、古い木造の一軒家である。インタビューは、2階の角部屋で行った。陽射しが入ってくるゆったりした午後。残念ながら、うさぎはいない。

前の日は、大きな犬が、人のふとんで枕に体を乗せて寝ている夢。なぜか血を流していた。昔は、会社に復帰する夢をよく見ていたが、最近は見なくなった。その代わり、生き物がよく登場するという。

「こんな話していて大丈夫ですかねえ」

山口さんは心配そうに笑ったが、とてもいいエピソードに思えた。がんを一度身体にくぐらせたからこそ醸し出せる雰囲気が、漂っていた。

『毛のない生活』(ミシマ社)/『似合わない服』(ミシマ社)

『毛のない生活』(ミシマ社)/『似合わない服』(ミシマ社)

六本木ヒルズ

「ミルコ」は本名である。 総合商社で旧ソ連からの北洋材輸入に携わっていた父が、ロシア語の「ミール」(平和、世界という意味)から名付けた。1965(昭和40)年のことだ。 東京で生まれ、小学校時代から千葉県我孫子市で育った。母にせがんで「美瑠子」と漢字を当ててもらったこともあるが、書き初めで2度ぐらいしか使わなかったという。 ひとりっ子で、少女時代は、絵を描くことやあれこれ空想することが好きだった。 専修大学英米文学科を卒業すると、外資系企業を経て角川書店へ。1994年2月、角川書店の取締役だった見城徹氏が前年11月に立ち上げた幻冬舎へ移り、編集者・プロデューサーとして、五木寛之さんの『大河の一滴』などのベストセラーを数多く世に送り出した。 夜中まで働き、有名作家、芸能人をはじめ大勢の人と付き合い、六本木のマンションで暮らす。愛車は緑色のBMWや純白のベンツ。毎週のように六本木ヒルズのブティックに通い、六本木のペットショップで猫を衝動買いしてしまう。仕事で東京のさまざまな名店で食事をした。 よく通った店の半分は、現在は、ない。私の何が悪かったのだろう

抗がん剤治療で入院中の山口さん。お気に入りに「トロ」のぬいぐるみと。(山口さん提供)

放射線を当てたところは汗をかかない

放射線治療中に、長野県飯山市の「斑尾ジャズ」に、プライベートバンド「ミルコーン」で出演。(山口さん提供)

黒々と髪の溜まった排水口を、何度も想像した

FEC治療中、激しい嘔吐に悩まされた。(山口さん提供)

今後の人生のほうがもっとよくなる

2010年2月にFECが終了すると、1カ月休んでから、別の抗がん剤、パクリタキセルを投与することになった。副作用で、耳がグワングワンとした。三半規管がバランスを取れず、めまいにも似た感じ。経験したことがない具合の悪さだった。 あまりにつらく、医師に率直に相談すると、「わかりました」とあっさり言われた。治療は突然、終了した。 「治療中は、自分をよく観察していました。ミルコの目が、どこかでミルコを見ている、という感じでしょうか。発見と、驚きと、ショックの日々。もっとも、何が起こるかわからない治療前、特に検査中のときが、いちばん怖かった」 気持ちのコントロールは難しかった。1日の中でも気分が上がったり下がったりする。落ち込むときには、とことん落ち込んだ。そうすれば、後は気持ちが上向く。 治療後は、守ってくれる病院も、会社も仕事もなく、社会という荒野に投げ出された感じがした。周囲にも、“病後うつ”のようになる人がいた。山口さんは、自ら居場所を見つけていくようにした。それは、バンドでサックスを吹くことであったり、原稿を書いたりすることであった。 この間、山口さんを支えてきたのが、一貫する信念である。 --絶対に希望を捨てない。がんになる前より、今後の人生のほうがもっとよくなる。強くなったり、より深く考えるようになれたり、美しくなれたり。体がリセットされて、いいことが起こる。がんは、自分にとって大事なプロセスなんだ――。「ねば」からの解放

こうした日々の中で、だんだんと変化が起きてきた。 「がんは、自分の細胞の暴走。何かのお知らせなんだから、生活を見直し、チェンジしようと考えました」 規則正しい生活を送り、毎日の変化をあまり求めない。 あまり人に合わせず、自分を大切にする。 何かをやら「ねば」ならない、という「ねば」から自分を解放する。 禁酒し(外食のときに1、2杯は飲む)、たばこの煙があるところにも近づかない。 シャンプー、リンス、ボディソープ、歯磨きなどで香りの強い化学製品も遠ざける。 体を締め付ける下着や衣類もやめる。 食生活も変わった。 肉食を控える。魚介類は食べるが、なるべく小さなものを選ぶ。乳製品も控えた。ごはんは玄米を中心にした。 ビタミン剤や健康食品も不要になった。 「自分より大きいもの、自分が殺せない生き物を食べるのは不自然なんじゃないか」 そう思うようになったという。地球と親しくなった

山口さんは、実家に戻ってから、ミルコという名前の由来となったロシアのことを改めて意識した。 父の蔵書を見ると、やたらと「クロテン」が出てきた。クロテンの毛皮はヨーロッパで高く売れ、「走るダイヤモンド」「やわらかい金」と呼ばれ、乱獲されたという。「シベリアは毛皮によって拓かれ、ロシアは毛皮によって富んだ」。そんな記述も目にとまった。 クロテンは今、どうしているのか? 「毛」に反応したこともあり、2014年、山口さんは、環境保護の国際NGOの職員と、クロテンの「毛皮の道」をシベリアの極東地域にたどった。 森でクロテンと出会うことはかなわなかったが、大自然の懐に包まれた。ホームステイした村では、お風呂は井戸水を薪で焚いた。トイレは外で、満天の星空を見ながら用を足す。アカシカの皮からつくった靴を30年も履いている人がいた。 別の機会に訪れたロシアのバイカル湖では、モンゴル系の住人たちが、手作りの丸太小屋で牛と暮らし、牛乳を飲み、蜂を育てて蜂蜜を取り、必要な分だけ肉を食べていた。山口さんも青空のもとで6年ぶりに牛乳を飲んだが、大地の味がしたという。 「大量生産・大量消費は、ほんとうに必要なのか。動物や鳥に抗生剤やホルモン剤を投与する。そういう無理が、人間にも返ってきてしまうのではないか。私は、がんとわかってから、生活全体が省エネになりました。今は、サイズ感が小さいほうが好き。五感の力も増し、特に嗅覚が鋭くなりました」 山口さんは、以前より地球と親しくなったという。太古からの自然の大きな循環の中に身を置こうとしているように見える。 琵琶湖の約47倍の面積、世界一深く、世界一透明なバイカル湖の湖畔で。(山口さん提供)

琵琶湖の約47倍の面積、世界一深く、世界一透明なバイカル湖の湖畔で。(山口さん提供)

自分に起こっていることは全部大事

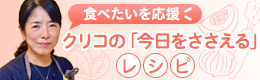

文章を書き、サックスを吹く。ときに大学で出版について教える。非常勤講師として行った講義を『ミルコの出版グルグル講義』(河出書房新社)にまとめた。 グルグル、という言葉に山口さんの思いが込められている。 「いつかはまた必ず荒波が来るのだから、心の平安を大切に、なるべく穏やかに生きていたいですね。毎日、自分のつぶつぶ(細胞)に、『いつもありがとう』と話しかけています。元気でいられるのは、つぶつぶたちが喜んでいる状態だからでしょう。もちろん再発は怖い。体調は気にしていて、身体の声に耳を傾けています。私の場合、口内炎がバロメーターです」 山口さんは「今は幸せ」とも語った。 4月末からは雑誌「婦人公論」で、「バブル――ボスと彼女のものがたり」と題して、同世代の女性たちを取材したノンフィクションの連載を始める。 がんになったことをどう捉えているのか? 「なってよかった、とは違うけれど。違うんだけど……がんという病の奥深さでしょうか。闘病と快復するまでの日々は、そもそも自分が何だったのかを考えさせられた旅だったと思うんです。自分に起こっていることは、全部大事です。がんは、本来の自分に気づくチャンスだったのかもしれません。いま治療中の方も、どんなにショックを受けるときにも、希望を持ち続けていただきたいと思います」 がんから、がんになったからこそ、たどり着ける地点が、確かにある。 帰り際、山口さんは、玄関先に置いてあるミシマ社の小冊子を示して、 「持っていってください。ミシマ社通信の最新号なので。出版目録もどうぞ。この中で私が好きな本は……」 と、ミシマ社の編集者のように勧めてくれた。そんな姿もまた、自然体であった。 『毛の力 ロシア・ファーロードをゆく』(小学館)/『ミルコのグルグル出版講義』(河出書房新社)

『毛の力 ロシア・ファーロードをゆく』(小学館)/『ミルコのグルグル出版講義』(河出書房新社)

東京・自由が丘のミシマ社で。

山口ミルコさんのウェブサイトサイト「ミルコのミルは平和のмир」はこちら

東京・自由が丘のミシマ社で。

山口ミルコさんのウェブサイトサイト「ミルコのミルは平和のмир」はこちら

【重要】がん患者・家族のSNS「サバイバーネット」サービス終了 のお知らせ

【重要】がん患者・家族のSNS「サバイバーネット」サービス終了 のお知らせ 2025年度「がんアドボケート活動助成事業」助成対象の3つの活動が決定

2025年度「がんアドボケート活動助成事業」助成対象の3つの活動が決定 クリコの「今日をささえる」レシピ/第1回 ポムピン・サワーディップ添え

クリコの「今日をささえる」レシピ/第1回 ポムピン・サワーディップ添え 村本 高史の「がんを越え、”働く”を見つめる」第23回 改めて考える「対話」の重要性

村本 高史の「がんを越え、”働く”を見つめる」第23回 改めて考える「対話」の重要性