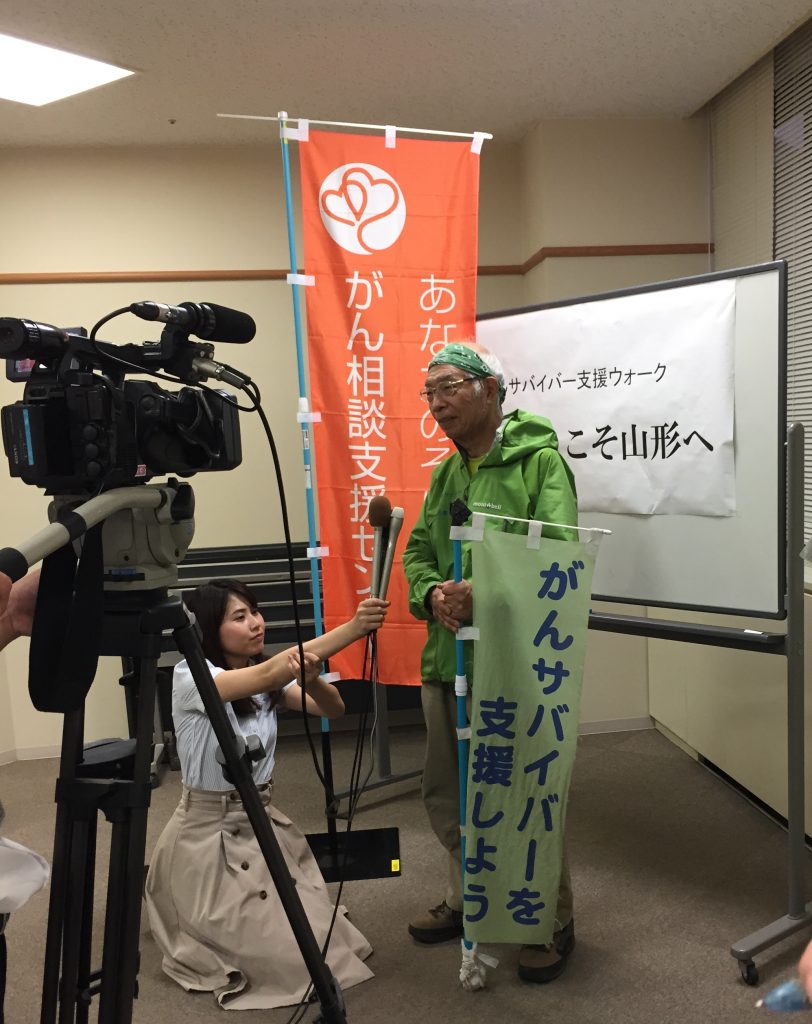

日本対がん協会会長の垣添忠生の「全国縦断 がんサバイバー支援ウォーク」は、6月13日に第7回を終えました。6月3日に山形県米沢市から出発して、宮城県、岩手県と進み、八幡平の友人の山荘にまで足を延ばしました。

訪れたのは、各県の全国がんセンター協議会加盟の病院と、岩手医科大学の計4施設。医師とのコミュニケーションの難しさ、医師の偏在などの課題も話題に上りました。

日々の様子は、特設サイトの一言ブログとインスタグラムにアップしています。今回のまとめレポートでは、グリーフケアの話を中心にお伝えします。

4つの目標

がん医療に関わって半世紀、私はがんのあらゆる局面を見てきました。そのうえで、残された課題として、自分の中で4つの目標を掲げてきました。

①がん検診の受診率向上やたばこ対策などがん予防の推進

②がん登録の推進

③グリーフケア

④サバイバーや家族への支援

このうち、②については、2013年にがん登録推進法ができました。十数年間、あちこちで訴え続けてきた甲斐がありました。がんの実態を正確に把握することで、政治、行政、医療の対策が進むほか、病院ごとの治療成績がオープンになれば患者さんの選択肢を広げることにもつながるでしょう。

①や④については、ウォークで訪れた各病院でも繰り返しお伝えしてきました。

③のグリーフケアについても、ときどきお話ししていますが、①や④に比べると、ピンと来る人とそうでない人の温度差があるようです。

善意の言葉で傷つくことも

何事も声を上げ続けることが大切 (6月4日、山形県立中央病院)

保険の対象外で浮上する民間のケア

精神科にかかっても、グリーフケアはマイナーな分野であり、精通している医師は多くありません。精神安定剤や睡眠薬でお茶を濁されてしまう可能性もあります。しかし大切なのは、薬ではなく、じっくりと話を聞くこと。傾聴なのです。

グリーフケアは、保険診療の対象にはなっていません。病院は、患者が生きている間は全力を尽くしますが、亡くなると、遺族の悲しみを癒やすための制度はないのです。数年前に厚生労働省の幹部に聞いても「保険の対象にするのは難しい」という答えでした。

そこで浮上してくるのが、民間で行っているグリーフケアです。

各地に遺族会や「わかちあいの会」があります。がんに限らず、ほかの病気、自死、事故などで家族を失った人が集う場合もあります。そんな場所なら、いくら泣いても大丈夫。話を聞いてもらえて、気持ちをわかってもらえます(むろん、高価な品を売りつけようとしたり、宗教などに勧誘したりするところはダメです)。

大阪のある遺族会は、会員が200人ぐらいいます。毎年40、50人が入り、ほぼ同数の人が卒業していくそうです。また、上智大学グリーフケア研究所のグリーフケア人材養成講座など、各地で講座もあります。

第6回ウォークの最終日にお目にかかった山形県米沢市の安藤藤子さんも、NPO法人「仙台グリーフケア研究会」の講座で学ばれていました。

1950年ごろは、約80%の人が自宅で亡くなっていました。死は身近にあり、子どものころから自然と、死を受容する術を身に付けていきました。しかし、現在は自宅で亡くなる人は約13%。死は隠されています。

時代背景も含めて考えると、グリーフケアの重要性は、高まる一方です。

わかちあいの第1歩は傾聴から(6月7日、宮城県立がんセンター)

わかちあいの第1歩は傾聴から(6月7日、宮城県立がんセンター)山荘で思う「命をいただくということ」

八幡平の山荘で

「撃たせてもらった動物はしっかり食べて皮も使わせていただくのが、動物に対する礼儀です」 と藤岡君は言います。命をいただくとは、そういうことなのでしょう。 意識するかしないか、あるいは意識しないですんでいるか。そこが違うだけで、私たちは、動物、鳥、魚、植物の命をいただいて生きています。 藤岡君は、伐採された木に種菌を植えて、椎茸やなめこも栽培しています。なめこの味噌汁をいただきましたが、とてもうまい。1泊2日の山荘滞在で、私たち人間は自然と共にあると、改めて感じました。

岩手医科大学では、藤岡知昭先生(右端)らに迎えられた(6月11日)

岩手医科大学では、藤岡知昭先生(右端)らに迎えられた(6月11日)楽しみなお店との出会い

旅で大切なのは、どこの店で食べるかです。今回は、岩手県奥州市のステーキレストラン「ベーシック」、紫波町の「しあわせキッチン」と素敵なお店に入れました。

実は花巻でも、「日本食と日本産のワインで食事しませんか」といった貼り紙のある小料理屋を見つけました。午後6時開店とあるので、6時ちょうどに行ったら、予約で満席でした。残念でしたが、自分の見る目が確かなことがわかって、ちょっぴりうれしくなりました。

店構え、店の周囲をほうきで掃き清めているか、夏だったら水を打っているか。豪華さではなく、そんなところに店の総合力はにじみ出るものです。お店との出会いも、ウォークの楽しみになっています。

第7回のウォークでも、多くのみなさんに助けられました。改めて、お礼を申し上げます。どうもありがとうございました。

第8回は6月30日のスタート。本州の最北、青森県を目指します。引き続き、ご支援ご声援のほど、どうぞよろしくお願いいたします。

このページでは、同行していた方々にご提供いただいたお写真も掲載させていただきました。個々のお名前は省略させていただきます。ご協力どうもありがとうございました。

【申込受付中】がんアドボケートセミナー2025 ~日本のがんを取りまく問題に、がん患者・家族が深くかかわることができる社会をめざして~

【申込受付中】がんアドボケートセミナー2025 ~日本のがんを取りまく問題に、がん患者・家族が深くかかわることができる社会をめざして~ 「JAPAN CANCER SURVIVORS DAY 2025」サイトオープンのご案内

「JAPAN CANCER SURVIVORS DAY 2025」サイトオープンのご案内 【重要】がん患者・家族のSNS「サバイバーネット」サービス終了 のお知らせ

【重要】がん患者・家族のSNS「サバイバーネット」サービス終了 のお知らせ 2025年度「がんアドボケート活動助成事業」助成対象の3つの活動が決定

2025年度「がんアドボケート活動助成事業」助成対象の3つの活動が決定