栃木県主催「がん患者等の治療と仕事の両立支援セミナー」にて ~スタッフ便り~

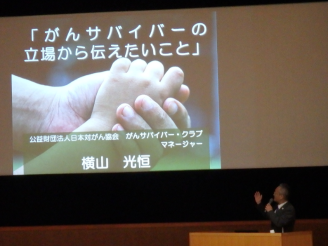

2019年1月28日に栃木県庁で開催された、「がん患者等の治療と仕事の両立支援セミナー」で「がんサバイバーの立場から伝えたいこと」をテーマに体験談をお話しさせていただきました。

医療の進歩により、年間100万人ががんになり、その6割以上が長期生存できる時代になってきました。

一昔前は「生きているだけで良いこと」だったのが、今や「がんとともに自分らしく生きる」ことを当たり前に考える時代になったということです。

しかし、治療は長く続いたり、外観や日常生活に影響を及ぼしたりします。そのため、がんサイバーはもちろんのこと、職場や周囲の方々も、「がんと共に生きられる」方法を知る機会をもっと作る必要があると感じています。

この日のセミナーもその一つ。少しでも自分の経験が何かにつながって欲しい。そんな思いでお話ししました。

がん告知を受ける前の私は、システムエンジニアとして、とても不規則で仕事中心の日々を送っていました。毎日のように深夜残業で、「働くことが生きること」。今考えると、自分の居場所を作るために無理をしていたのかもしれません。

2005年、36歳で肉腫という珍しいがんの告知を受けました。厳しい病状を受け入れなければならない現実。幼い子どもたちへの思い、生きる希望から人生の終い方に考えを変える難しさ、再発転移をおびえながらの生活・・・・。せっかく復職しても、待っていたのは降格でした。その後も、転籍、退職、収入が安定しない不安に悩まされました。それらを通して、職場の人が患者家族を普通に扱うことの大切さと難しさ、患者本人も隠しすぎないことの大切さをお話ししました。

第2部は、社会保険労務士で医療機関などで相談業務をされている、藤川佳織先生のお話しです。具体的な企業ががんに関する人事労務管理制度の知識を持つことの重要性と大切さ、企業の人事や労務担当者が相談できる連絡先の紹介のほか実際の仕事と治療の両立支援をしている実践事例をお示しされました。

参加者アンケートでは、96%の方が、「役に立った」と回答されました。 「我社に社員ががんになった場合の支援制度をきちんと構築しなければいけないと改めて感じました。現実の話として、きちんと受けとめなければいけないと思いました」 「私は病院に勤めていますが、普段見ている患者さんの様子は、ごく一部(一面)であること、退院後どのように生活していくか、治療・仕事を続けていくことが本当の課題であることがよく分かりました。今日学んだこと、視点を大切に、今後の業務に活かしたいです」 「がん患者が特別扱いされない社会を望みます」 といった感想がありました。みなさん、しっかり受け止めてくださっています。こういう考え方や姿勢が当たり前になって欲しいと願うばかりです。

(文:がんサバイバー・クラブ マネジャー 横山光恒)

【重要】がん患者・家族のSNS「サバイバーネット」サービス終了 のお知らせ

【重要】がん患者・家族のSNS「サバイバーネット」サービス終了 のお知らせ 2025年度「がんアドボケート活動助成事業」助成対象の3つの活動が決定

2025年度「がんアドボケート活動助成事業」助成対象の3つの活動が決定 クリコの「今日をささえる」レシピ/第1回 ポムピン・サワーディップ添え

クリコの「今日をささえる」レシピ/第1回 ポムピン・サワーディップ添え 村本 高史の「がんを越え、”働く”を見つめる」第23回 改めて考える「対話」の重要性

村本 高史の「がんを越え、”働く”を見つめる」第23回 改めて考える「対話」の重要性